理学療法士や作業療法士として働く上で避けては通れないイベントに症例発表(検討)があります。

症例発表を行う際は、自分の発表用スライドを作るのはもちろんですが同時にやらなければいけない重要な作業があります。

それが、レジュメ(抄録)を書くことです。

今回は、このレジュメや抄録を書く際に意識しておきたい大切な2つのことについてお話しします。

この記事を読めば…

・レジュメや抄録を書く時の文献の使い方が分かる

レジュメ・抄録を書く際に大切な2つのこと

レジュメや抄録を書く時に大切な2つのこと。それがこの2つです。

① 論理(ロジック)が飛躍していないか

② 文献の使い方

一つずつ説明していきたいのですが、この2つはかなり重なり合う部分がありますのでちょっと同時進行で書いていこうと思います。これから解説していく中でこの2点に触れていきますので最後までご覧ください。

原因と結果の因果関係を提示しないまま考察を書いてしまう

そもそも、論理(ロジック)が飛躍するってどういうことなのか。

まずは、ここから説明して行きます。

論理(ロジック)の飛躍とは

“論理の筋道や流れが、正しい段階を踏まずに急に遠く離れた場所に結論が至ってしまう”ことです。

例えば

1➪2➪3➪4➪5➪・・・とくれば次は何の数字がきますか?

答えは『6』ですね。

これは筋道がきちんと整っており、特に違和感はありませんよね。

一方で、1➪2➪3➪4➪5・・・ときたら普通は次に『6』が来るものですが、このロジックが飛躍するとどうなるかというと・・・

『10』とか『20』とか5の次に本来来るはずの数字から、全く関係のない『解』がやってきちゃうと『論理が飛躍している』と捉えることが出来ます。

では具体的に、レジュメの中に書でよくあるものを例に考えてみていきましょう。

というように結論づけた一文があったとします。まず、ここで考えないといけないことは…

『何をもってそう言っているのか』ということで、体幹部の安定性と四肢のROM・筋力にどんな評価ツールを用いて因果関係を出したのか。

これを提示しないと、四肢(ROM・筋力)と体幹機能の間に何があったのかという文脈がぶっ飛んでしまうわけです。

『1』がきて、間を飛ばして『6』とか『7』が来てしまった感じ。

つまり、これが『論理(ロジック)が飛躍している』ということです。

そして、よくこの間の役割として発表者の人が裏づけとして利用するのが『文献』です。

文献の誤った用い方

今回の例でいうなら…

としましょう。確かに、この文献の情報は事実であるかもしれません。

ただ、ここで一番重要なポイントは…

“自分が担当している患者様に当てはまるかどうかは全くの別問題かもしれない”ということを理解していないといけないのです。

「文献ではこのように述べてるから・・・!」

「四肢の筋力が向上した理由は体幹だと考えます。その理由は文献にこう書いてあるからです!」

といったように、実際に目の前の患者様の四肢と体幹機能の因果関係は呈示していないのに体幹機能と四肢の運動性の間にある関連性を文献で補っちゃうと・・・

机上の空論だけが先行して患者様が置いてけぼりになっちゃいます。

これって、“言ったもん勝ち”になっちゃいませんか?

もし、今回のように『四肢の筋力が体幹機能に由来した』というのを提示したいなら

① 初期と最終で両者の評価を出来るだけ客観的なツールを用い、ちゃんと目の前の患者様の現象を確認して関連性を見ること

② 四肢の筋力に影響を及ぼす他の要素を取り除く(反証)過程を踏む

最低限、ここを抑えておく必要があります。

論理(ロジック)が飛躍する最も大きな原因

これは、『◯◯すれば、必ず△△な結果になるはずだ。これ以外は考えられない』という偏った思考が顕著な場合に論理の飛躍は起きやすいです。

例えば、今回の例でいうなら…

『これまで沢山文献読んだり、勉強会に行って四肢の運動は体幹がきちんと働かないといけない』

という思い込みが飛躍を生み出すわけです。

つまり、患者様を診る際に『四肢の動きが悪ければ体幹に問題があるのではないか』と最初から偏りの入った目で見始めると、そのほかの要素を排除(反証)する過程を踏まなくなるのです。というより踏めなくなるに近いかもしれません。

臨床において完全にバイアスを排除するのはとても難しいのでやむおえない場合もあるのですがその時に大切なことは、もし自分が信じていた仮説が外れた場合、その時はそこから逃げちゃダメですよってことです。

自分の信じてた仮説が外れたら、ちゃんと他の要素も考え無理矢理自分の得意分野に引っ張らないようにする姿勢がとても大切です。

そうでなければ、もし四肢の動きが改善したとして、それが自然回復であっても他の要因であったとしても、レジュメや抄録上は先ほど述べたように…

『体幹筋の機能が良くなったから四肢の動きが良くなった。その理由はこの文献にもこの事実を肯定するようなことを言っているからです。』

といった結論に至っちゃう可能性が高いからです。

こういう論文の使い方をしちゃうと、理論だけが独り歩きして、患者さんの本当の病態がどうであったのかが闇に葬られてしまうことになりかねないと僕は思います。

要は、セラピストにとって都合の良い解釈がふんだんに入ってしまったレジュメや抄録が完成しちゃうわけです。

もし、この体幹筋と四肢の運動性の因果関係を言いたいのであれば、せめてきちんと初期と最終で何らかのツールを用いて体幹機能の評価と、その時の四肢の運動性の評価を客観的に提示しないといけません。

また、文献を利用する場合には、自分にとって都合の良い一文だけを切り取って引用するのではなく、その文献の前後。つまり、対象はどういった人で研究しているのか、今回の症例に当てはまるのか。といった部分を考慮して使用しないといけないのかな?と思います。

目に見えないものを結果としている

そしてもう一つ、論理(ロジック)が飛躍していると感じる考察の例がこちら。

・『覚醒状態が良好になったのは網様体賦活系が活性化されたから』

・『うつ傾向が改善されたのは前頭葉の機能が良くなったから』

・『歩行の機能が向上したのはCPGが賦活されたから』

こういう考察です。

これに関しては、『結果として出している情報が可視化出来ない』。ここに問題があると思います。

つまり、『本当に網様体賦活系が活性化されたの?』ということです。

網様体賦活系が活性化したかどうかなんて、人の目では見えません。

要はセラピストが主観で判断した“解釈”です。

主観でしかない解釈を症例発表など、他者に伝える場面で“事実”として述べてしまうと、これもまた空想論が独り歩きしている状態になっちゃいます。

他者に伝える場合は、現象として現れている事実を“結果”として伝えなければなりません。

もし、この辺りを言いたいのであれば

例えば先ほどの『うつ傾向が改善されたのは前頭葉の機能が良くなったから』を例にとって話していくと・・・

もし、うつ傾向の改善を前頭葉との因果関係として提示したいのであれば、うつ傾向の改善前と改善後の前頭葉の機能をfMRIなどのデバイスを用いて評価しておくべきです。

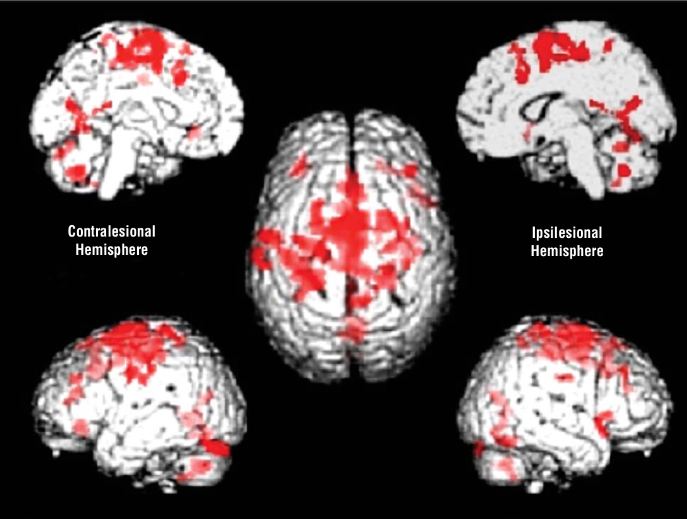

fMRIってこんなやつ↓

前頭葉の機能がうつ傾向に関わっていたと結論づけたいのであれば、結果はどうであれ前頭葉の状態を可視化できるようにしておかなければなりません。

でないと、事実かどうかは分かりません。

このような事実が分からないまま、それでも前頭葉機能を言うのであれば『示唆される』『考えられる』という所までで、『良くなった』との言い切りは厳しいのではないかと思います。

次に文献の使い方・・・

例えば「うつ傾向の強い人ほど前頭葉の機能が低いというのは相関がでています」といったとしましょう。

これは事実です。ただ、だとしても今回自分がみている患者様がそうであるとは限らないのです。

これは常に念頭に置かなければなりません。

なぜなら、人は必ず『個別性』が存在するからです。

だから、前頭葉とうつ症状に相関が出ていようが100人が100人当てはまるとは限りません。

もし個別性を考えずに、文献の情報を全て鵜呑みにしたらどうなるか・・・

どんな患者様でも全員同じリハビリテーションを提供すれば良いということになっちゃいませんか?

例えば、『腰痛にはハムストリングスの柔軟性が大切だ』と述べている文献があったとしたら、腰痛の患者様はみんなハムストリングスのストレッチで理屈上良くなっちゃう。てこになりますよね。

こんなうまくいかないことは皆さんが一番分かっておられると思いますが、でも文献の情報を鵜呑みにしちゃうとこういうことが起こり得ます。

だからこそ、文献を引用するときや読むときなどは考えなければなりません。

エビデンスの使い方

また、これと同じことが『エビデンス』にも言えます。

世の中いまは「エビデンス♪エビデンス♪」の大合唱ですが、これに関してもちゃんと吟味しましょうよ。というのが僕の思いです。

脳卒中における装具療法がエビデンスのgradeがAだからって個別性を無視して万人に同じことやりますか?って。

評価して、病態解釈を行うと必要な人と必要ない人が出てくるでしょ?

その意思決定だけはちゃんと自分で出来る様にしとかないといけないのではないかと僕は思います。

以上が、レジュメや抄録を作成する時に気をつけたいことです。

論理の飛躍を生まないようにすることは簡単なことではありませんが、それでもきちんとした情報を聴衆に伝えるためには、ここは非常に重要なところになるので妥協しないようにしたいところだと思います。

おわりに

今回お伝えしたような内容をはじめとするリハビリ関連の情報発信は、Instagramの方でも行っております。

もし、ご興味ある方はこちらもフォローをよろしくお願いします(^^)

コメント