前回、痙縮とは①~基礎生理学と病態メカニズム~というテーマで、脊髄反射(伸張反射)などを中心に痙縮の病態メカニズムをお伝えしていきました。

今回は、この痙縮に関連したワード『Ⅱ群線維』や『γ運動ニューロン』といったものの解明を行っていきたいと思います。

この辺りというのは、「聞いたことはあるけど説明はできないかも…」という方が多いのではないかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。

また、今回Ⅱ群線維について解説を行いますが、ここを理解するためには前回話した伸張反射についてをもっと掘り下げていく必要がありますので前回の記事をまだみていない、もしくは伸張反射がなんのこっちゃ分からないという方は、まずはそちらから見ることをオススメします。

それでは、はじめていきます。

痙縮とは②~Ⅱ群線維とγ運動ニューロンの役割~

伸張反射(stretch reflex)には二種類ある

伸張反射とは前回の記事でお話ししたように、『ある筋が伸長されると、反射的に収縮が生じる現象』のことです。

ただ、実はこの伸張反射は二種類存在しているんです。

それがこちら。

- 相動性(phasic)伸張反射

- 持続性(tonic)伸張反射

相動性伸張反射

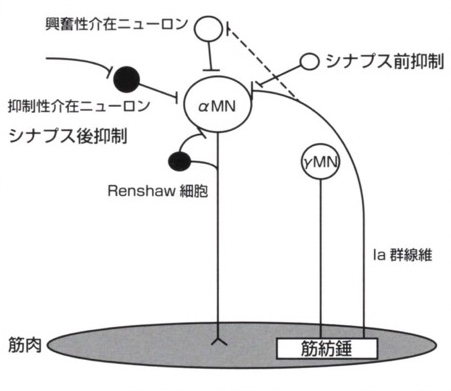

相動性伸張反射は、筋の素早い筋肉の伸張速度によって生じる反射のことで、「筋が伸長されることでⅠa感覚ニューロンが脊髄前角細胞に投射して、α運動ニューロンにシナプス、その結果筋肉が収縮する」といった機序の反射です。

ここで察しの良い方なら気づいたかもしれませんが、実は、普段私達が扱っている(養成校などで習う)伸張反射のメカニズムは“相動性伸張反射”の事を言っています。

一方で、実はこれとは少し異なる伸張反射というのも存在していて、それが次です。

持続性伸張反射

相動性伸張反射が、筋の伸張速度に依存している反射だとすると、今度は持続性伸張反射の方ですが、こちらは…

“筋肉が伸張され続けている間、反射が生じ続ける”

といった反射です。

さあ、これを聞いて何か思い浮かぶものがありませんか?

そう!パーキンソン病などに代表される『筋固縮』です!

この筋固縮は持続性伸張反射が病的に亢進している状態なのです。となると両者の生理学的機序なんですがやはり、両者で異なっています。

で、その中でも大きく異なっているのは、関与する感覚ニューロンです。

簡単に説明すると、相動性伸張反射に関与する感覚ニューロンは『Ⅰa群線維』が主に関与するのですが、持続性伸張反射は『Ⅱ群線維』が関与する機構になっています。

さぁ、要約出てきました今回の主役。

これら二つの伸張反射の病的亢進をまとめてみると、このようになります。

| 関与する線維 | 病態 | 対象疾患 | |

| 相動性伸張反射 | Ⅰa群線維 | 痙縮 | 脳卒中など |

| 持続性伸張反射 | Ⅱ群線維 | 固縮 | パーキンソン病 |

こんな感じになります。

ただ、実際の臨床上はこんな風に二つにきっぱり分かれておらず、中には両者が混在したような現象を呈する方がいらっしゃいます。

それを次に説明していきます。

rigidospasticityという病態

これは強剛痙縮とも呼ばれていますが、一体どういうものかと言いますと…

先ほど言った、『相動性収縮』と『持続性収縮』の両者が混在しているものをいいます。

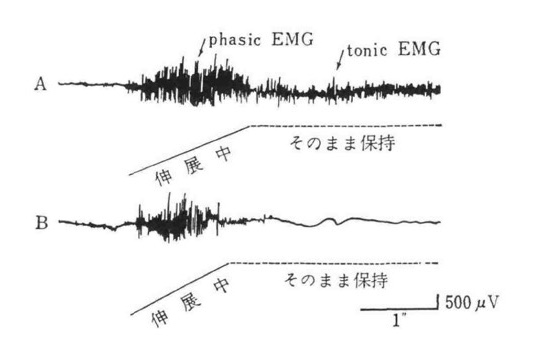

以下の画像はrigidospasticityの筋電図になります。

Aの図がrigidospasticityを表している筋電図になります。

まず、筋肉に伸張刺激が加わった直後というのは相動性収縮(phasic EMG)が生じています。もちろんその時の感覚ニューロンはⅠa群線維です。

そして、伸張刺激を止めて、その状態を保持した場合でも筋放電が続いています。これは持続性収縮(tonic EMG)になります。

つまり、筋肉が伸長され続けているので反射が起きている状態です。

この際に関与しているのがⅡ群線維です。

では次にBの図。こちらは痙縮(spasticity)を表している筋電図になります。

この図の波形を見ていただくと、伸張が加わった時のみ筋放電が生じ、伸張位を保った状態では、筋放電が生じていないのが分かると思います。

つまり、相動性収縮(phasic EMG)は生じているが、持続性収縮(tonic EMG)は生じていないと言えることが出来るのです。

言い換えると…

Ⅰa群線維は反応しているが、Ⅱ群線維は反応していない。

ということができます。

これが、Ⅱ群線維の役割になります。

なんとなくお分かりいただけたでしょうか?

では次にγ運動ニューロンの役割と機能について解説していきますね。

γ運動ニューロンの機能

まず、教科書的にいうと“γ運動ニューロンは筋の感度を調節している”という風に書かれていることがほとんどではないでしょうか。

で、これを聞く度に「筋の感度ってなんやねん」と僕は学生時代思っていた記憶があります。

この『感度』とは一体どういうことか、それを解説していきますね。

まず、そもそも私たちの筋肉が高緊張でも低緊張でもなく、適度な筋緊張を保てている背景としては、このγ運動ニューロンが一役買ってくれています。

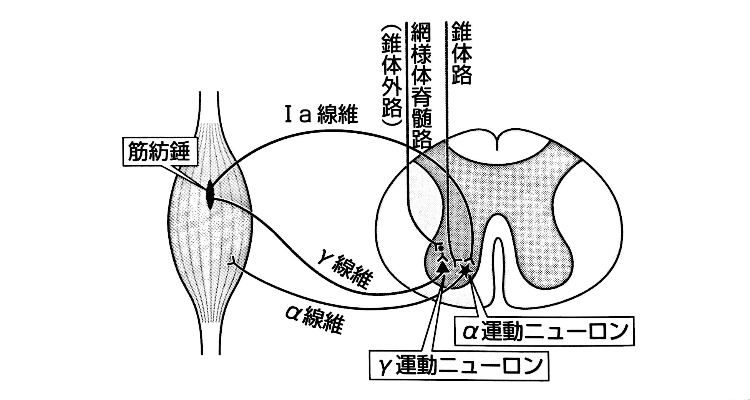

筋肉には二種類あって、私達の骨を覆っている“錘外筋”と錘外筋の内部に存在する“筋紡錘”があります。

実際に運動を行っている時、目で見えるように収縮してくれている筋肉は“錘外筋”ですね。

で、筋紡錘の役割というのは簡単にいうと錘外筋の緊張を適度に保っておくための監視役を担っています。

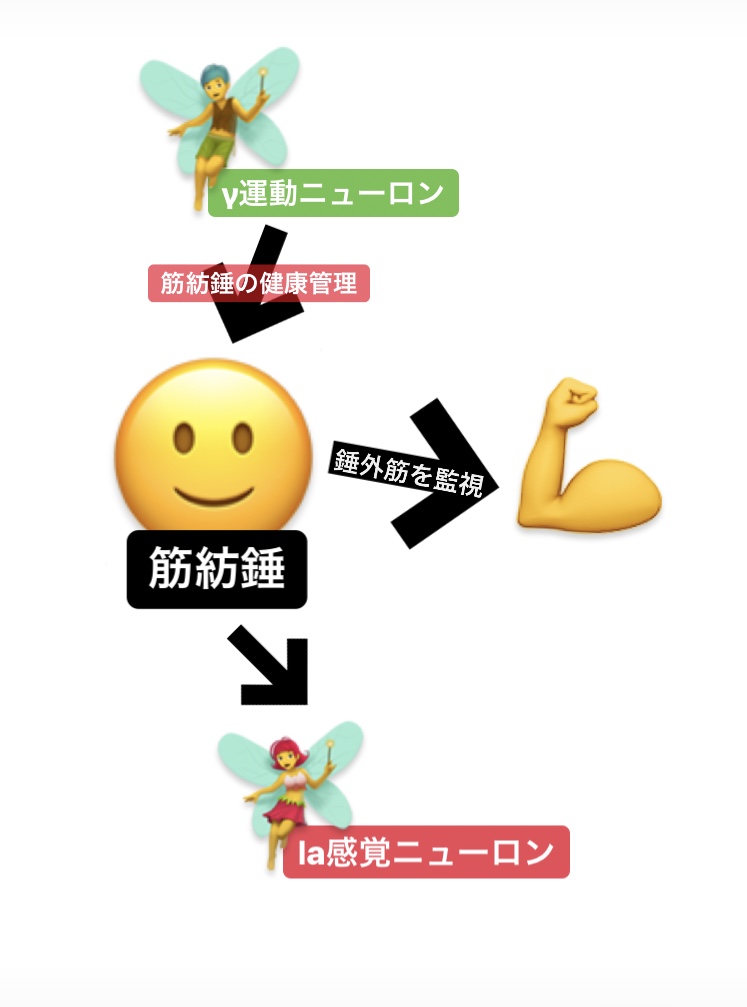

以下に模式図をつくってみました。

私達の筋肉が硬くも柔らかくもなく丁度良い緊張を保っているのは、筋紡錘がきちんと錘外筋を監視をしているからです。

要は、筋紡錘が錘外筋のわずかな伸張度合などをキャッチし、そのキャッチした情報を筋紡錘から出るⅠa群線維を通して脊髄に伝達し、α運動ニューロンにより、錘外筋の緊張度合いを整えることが出来るのです。

ということは、筋紡錘は常に適切に働いてくれていないといけないわけです。ヒトでいうなら健康でいてくれないといけないわけです。

そのため、そのお目付け役というか健康管理の役割を果たしているのが“γ運動ニューロン”というわけです。

γ運動ニューロンが、筋紡錘に対して常に命令を送る(健康管理)ことで、筋紡錘は体調を崩すことなく適切に働くことが出来きます。

つまりこれが、教科書的にいう『感度』です。

ですので、γ運動ニューロンが何らかの神経疾患により機能障害が起きると、支配する筋紡錘が壊れてしまうので、そこから脊髄に指令を送るⅠa感覚ニューロンもアウトになるし、それがアウトになるということは、結果的に錘外筋の適切な緊張も維持できなくなるわけです。

だから、γ運動ニューロンの役割というのは非常に重要で、支配しているのは筋紡錘ですが、結果的には私達の目に見える筋肉(錘外筋)の筋緊張を保っていることになります。

γ運動ニューロンは誰の命令で動いているの?

さあ。一つ問題です。

前回の記事で上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの話しをしましたが…

γ運動ニューロンは、上位運動ニューロンもしくは下位運動ニューロンで言うと、一体どちらでしょうか?

・・・・

・・・・

・・・・

答えは『下位運動ニューロン』です。

γ運動ニューロンは脊髄前角から筋紡錘に指令を送る役目があるので、下位運動ニューロンになります。

ということは、そもそもγ運動ニューロンに命令を送る上位運動ニューロンが存在しているはずなのです。

その上位運動ニューロンが何かというと、現在有力仮説として考えられているのが『網様体脊髄路』です。

網様体脊髄路は以前お話ししたことがあると思いますが、体幹や四肢近位筋を主に支配している錐体外路系の一つで、基本的に筋緊張はこれら神経系の関与があって保てているのです。

さて、以上がⅡ群線維とγ運動ニューロンの機能になります。

最後に

ちなみに、今回参考にさせていただいた本をご紹介しておきます。

この本はタイトル通り、『筋緊張』にフォーカスを当て筋緊張の生理学から動作場面での筋緊張の捉え方など幅広く書かれています。

また、かなり噛み砕いて書いてくれていたり、若手理学療法士にアドバイスを書いていたりと、新人セラピスト向けな一冊となっています。

ご興味ある方はぜひご一読を!

コメント