僕がこれまで出会ってきた理学療法士や作業療法士、その他柔道整復師や鍼灸師といったセラピストの皆さんの中で、「結果を出しまくってるセラピストの人ってモレなくここ抑えてるよね。」と感じている部分があります。

で、そんな彼(彼女)らは例外なくある力を持っているんですが、今回はそんな彼(彼女)らのような「結果を出すセラピストに共通していること」というテーマで、臨床で結果を出していくためのメカニズムについて解説していきたいと思います。

「結果を出している人ってどんな人やねん」というツッコミを頂きそうなので簡単に定義を示しますと、ひとまずここでは「患者様の期待値を必ず超えるパフォーマンスが出せること」とします。

【臨床技術上達法】結果を出すセラピストに共通しているのは◯◯力があること

結果を出すセラピストの多くは方法論の引き出しが多い

結果を出している多くのセラピストの方を観察してみると、彼(彼女)らの特徴の一つとして「方法論の引き出しがめちゃめちゃ多い」というのがあります。

ただ、これは表面的な共通点だと思っていて、ここで知りたいのは…

「なぜ、結果を出しているセラピストの皆さんは方法論の引き出しが多いのか?」という部分ですね。

ここに至るまでのメカニズムを知ることができれば、広く多くの方に転用できるのではないかと僕は考えています。

で、色々考察した結果まず最初に押さえておきたいこと。それは…

単純に「勉強ができるから」や「頭が良い」といったスペックありきのところに正解は落ちていません。

なので逆にいうと、これからお話しするメカニズムをしっかり抑えることができれば誰にでも真似ができる、つまり方法論の引き出しを増やすことができると考えています。

方法論の引き出しが多いのはセミナーに行きまくってるから?

「方法論の引き出しが多い」と聞いたとき、その理由としてパッと思いつくのは「ありとあらゆるセミナーに行きまくってるから」というものです。

確かに、How to系のセミナー手当たり次第行けば沢山の方法論を手にすることは可能であると思います。

で、僕自身も当初はここに着地点を見出していたんです。ところが、周りの猛者達を見てみると、「なんか違う」んですね。

全員が全員セミナーに行きまくっているかというと、全然そうでもないんです。何なら全く行かないという人だっていたわけです。

そのため、『方法論の引き出しが多い=セミナーに行きまくっているから』という方程式はどうやら違いそうだというのが僕の見解です。

では、いったい彼(彼女)らはどのようにして、方法論の引き出しを増やしているのでしょうか?

セミナーに行きまくってるわけじゃないのに方法論の引き出しが多い理由

臨床でいつも結果を出していく猛者たちの共通点である、「方法論の引き出しが多い」という事実。

これはなぜなのかというと、結論「一つの方法論の原理原則を理解を理解し、それを抽象化する営みを必ず行っているから。」だと僕は考えています。

僕は、これを『抽象化力』と呼んでいます。

しっかり結果を残す彼(彼女)らというのは、この抽象化力がすごく高いんですね。

これ、要はどういうことかと言いますと。

色んな方法を自分の手札にごっそり取り揃えているわけではなく、ある一つの方法が患者様のどこの問題に作用していて、かつそれはどのようなメカニズムで機能しているのかをかなり解像度高く理解している。ということです。

ただ、これでもまだピンとこないという方も一定数いるんじゃないかと思うのでもう少し具体的に解説します。

「原理原則を理解し抽象化する」とは

彼(彼女)らは、例えばAという方法があったときそれを『テクニック』として捉えているのではなく、その背景にあるメカニズムを必ず理解しようとする特徴があります。

そしてその上で、そのAという方法論の肝となるエッセンスだけを取り出し、“やり方”だけを変えて転用するといった頭の使い方をしているのです。

で、これポイントなのは「無理してやっているわけではない」ということです。

しっかり結果を出してくる人たちというのは、この一連のプロセスを呼吸をするのと同じレベルで必ず行ってるんです。

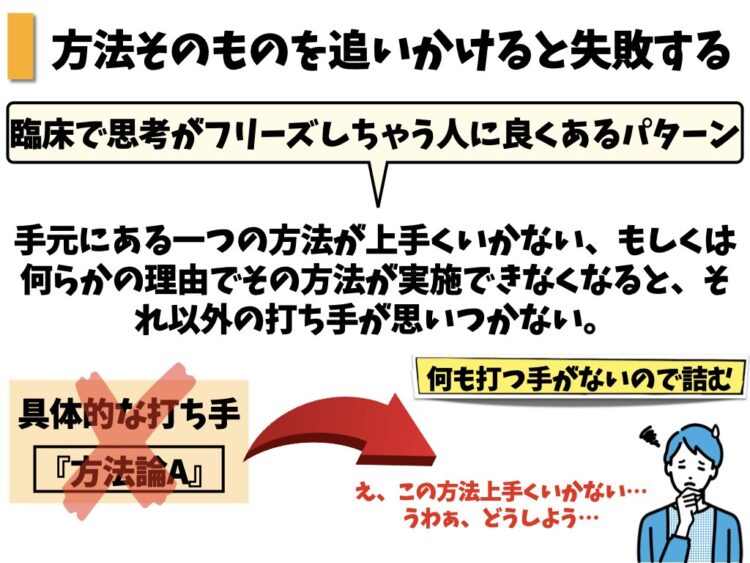

方法論そのものを追いかけると失敗する

リハビリテーションの臨床現場において、よく思考がフリーズちゃう人には何が起こっているのか?

それは、手元にある一つの方法が上手くいかない、もしくは何らかの理由でその方法が実施できなくなると、それ以外の打ち手が思いつかないといった状態に陥るわけです。

要するに、手持ちの武器が全く通用しない状況に追い込まれた感じですね。

方法論のやり方や表面的な適応のみしか理解できていないと、気づいたらぼーっと臨床を行っているといった展開になりやすいです。

このように、方法論それ自体を追いかけると物理的にその方法(のやり方)が実施できない場合に太刀打ちできなくなっちゃうわけですね。

では一方で、結果を出していく人たちは何をしているかというと、「これ(方法)が使えなくてもこの理論を応用すればこっちのやり方でいけるかも」と次の一手を講じてきます。

要するに、Aという方法が仮に物理的に実施できなかったとしても、その背景にある原理原則を抽象化して別のBという方法を自分なりに考え生み出すわけです。

これにより、仮に様々な壁にぶつかったとしても理論やメカニズムだけは生き続けるので応用が効くわけですね。

つまり、その結果として彼(彼女)らは方法論の引き出しが多くなる。と、こういった背景があるのではないかと僕は考えています。

まとめ

それでは、今回お伝えしてきた内容をポイントにまとめておさらいしていきたいと思います。

- 結果を出すセラピストに共通している点は「方法論の引き出しが多い」がある

- 方法論の引き出しが多い理由はセミナーに行きまくっているからではない

- 結果を出す人はモレなく方法論の原理原則を抽象化するという営みを行っている

- 方法論の原理原則を抽象化した結果として別の方法を自分で生み出している

- その結果として彼(彼女)らは方法論の引き出しが多くなっている

臨床推論を一から勉強したい方へ

コメント