『半側空間無視(unilateral spatial neglect:USN)』

脳卒中リハビリテーションに関わっているセラピストであれば、必ずと言っていい程一度は目にする症状ではないでしょうか。

そこで今回は、畿央大学の森岡周先生の論文を元に現在における半側空間無視の病態とそのメカニズムを明らかにしていきたいと思います。

半側空間無視のメカニズムを3つの仮説から解説

半側空間無視(USN)とは

大脳半球病巣と対側空間にある刺激に対して検出・応答することに失敗し、感覚障害や運動障害では説明できない。

Heilman

と、このように定義されています。また、半側空間無視は主に右半球損傷の際に生じることが多いことから、左半側空間無視を呈することが多いとされています。

※急性期では最大85%の患者に左半側空間無視が発生すると言われています。

半側空間無視のメカニズム①『Mesulumの仮説』

これまで半側空間無視の定説となっていたのはMesulumが提唱したものがあります。

それがこちら

右半球は両側空間の注意を制御するものの左半球は右空間の注意制御のみであるため、右半球損傷損傷が起これば、右空間に注意が偏ってしまう。(Mesulum)

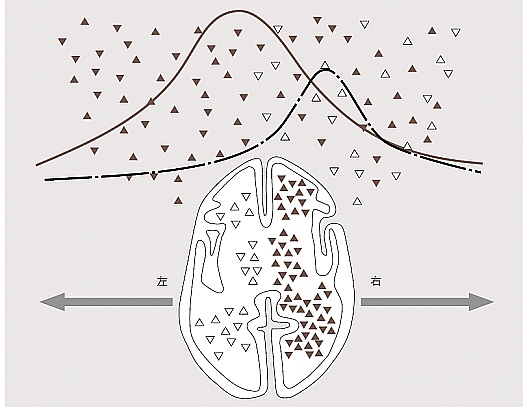

ヒトは視覚で空間を認知する場合、右半球(▲)は両側を空間を認識していますが、左半球(△)は右側のみの空間を認識しています。

そのため、脳卒中で右半球を損傷してしまうと、上の写真でいうなら▲が消えてしまいますから、左の空間のみが認識できなくなり、左半側空間無視になってしまう。といったメカニズムがMesulumが提唱した仮説になります。

半側空間無視のメカニズム②『空間性注意ネットワーク』

Mesulumの仮説のように、これまで半側空間無視の病態としては“注意機能”が深く関わっているのではないかと考えられていました。

そこで次に、注意機能に関わる脳領域を説明します。主に、空間性注意に関わる脳領域領域は以下の領域になります。

- 脳幹網様体

- 帯状回

- 頭頂葉

- 前頭葉

それでは、この4領域について一つずつ見ていきましょう。

脳幹網様体と注意

脳幹網様体は“意識”を担う中枢です。脳卒中により意識障害が生じ覚醒状態が低くなると、注意機能をうまく作動させることが出来なくなります。

この場合、視野全体の反応性の低下を引き起こすことからこれを全般性注意障害と呼びます。

帯状回と注意

帯状回は“大脳辺縁系”を構成する領域です。帯状回は情動や本能行動に関わっており、情動が喚起する方に注意を偏位させる機能がありますが、逆にこの情動そのものが低下してしまうことで注意機能には負の影響をもたらします。

頭頂葉-前頭葉と注意

私達がある課題に注意を向け、集中して取り組んだり、外部から刺激が入るとそこに注意を向けることが出来るのは、前頭葉と頭頂葉のネットワークがあるからです。

そのため、このネットワークが障害されると注意機能が働かなくなります。

以上、注意機能は主にこのような神経基盤の元働いています。

それでは、次は注意の種類について解説していきたいと思います。

ここが半側空間無視に非常に深く関係しているところになります。

半側空間無視のメカニズム③『能動的注意と受動的注意』

注意機能には『能動的注意』と『受動的注意』の二種類が存在します。

能動的注意

目的をもって行動している際に、トップダウンに対象に対して注意を働かせることが出来る。

ex)課題に取り組む時、勉強する時、好きなテレビ番組を見ている時など

受動的注意

外部から刺激が入り、その刺激に対して注意を向ける場合に働く。

ex)呼び止められた時に振り返る。歩いていると横から自転車がきたことに気づく。障害物に気づく。など

以上が2つの注意機能なります。

では、これを踏まえた上で現在の脳科学によって明らかとなった半側空間無視のメカニズムを注意機能と絡めて解説していきます。

背側注意ネットワークと腹側注意ネットワーク

先ほど能動的注意と受動的注意の説明をしましたが、実はこの両者の注意機能では脳の働く領域が違うことが分かっています。

- 頭頂間溝

- 上頭頂子葉

- 前頭眼野

これらは脳の背側領域であり、能動的注意におけるこの領域を“背側注意ネットワーク”と言います。

- 側頭ー頭頂接合部(TPJ)

- 中前頭回

- 下前頭回

これらは脳の腹側領域であり、受動的注意におけるこの領域を“腹側注意ネットワーク”と言います。

shomsteinによる報告でも同様なことが言われています。

受動的注意課題が困難な症例は、“腹側注意ネットワーク”を構成するTPJに病巣があるが、背側注意ネットワークを構成する上頭頂小葉は残存している。同時に能動的注意が困難な症例はその逆を示した。(shomstein)

このように、能動的注意と受動的注意では注意機能に関与する神経基盤が異なっているのです。

半側空間無視の正体とは

背側注意ネットワークと腹側注意ネットワーク

このふたつのネットワークというのは、実は左右半球で違いがありそしてまさにこの違いというのが半側空間無視の病態に大きく関わってきています。

ここがポイント!

半側空間無視の病態解釈を行う上でポイントになること。

それは“背側注意ネットワークは両半球に存在するが、腹側注意ネットワークは右半球のみに存在する”ということです。

「腹側注意ネットワークが右半球にしかない」ということは何が言えるかお分かりですか?つまり…

半側空間無視における病態の本質は、『受動的注意機能の低下』に問題があるわけです。

検査とADLが解離する半側空間無視患者

時々、このような患者様っていないでしょうか?

半側空間無視の検査である、線分抹消試験やBehavioural Inattention Test(BIT)を行っても陽性にならないのに、病棟生活の中や日常の中でUSNっぽい症状を呈していること。

例えば典型的なものでいうと、歩行時や車椅子自走を行っている時に頻繁に左の壁にぶつかったりすることなどが挙げられるでしょうか。

これにも注意ネットワーク機能のからくりがあります。実は、背側注意ネットワークが働いている時には脳の腹側領域、腹側注意ネットワークは不活動が生じることが分かっています。

つまり能動的注意を要するときは受動的注意機能に抑制がかかるのです。何かに注意を向けた(能動的注意)課題を行っている時は、外部からの刺激に気づかないことがあると思いますが、これです。

特に、視覚的ワーキングメモリの負荷量が多い能動的注意を要する課題の場合は、TPJの活動が抑制されることによって受動的注意が機能しづらくなるようです。

机上の検査とADLでUSNの解離が生じる原因の一つがここにあります。

机上の検査を行っている際はどれも視覚を特に用いた検査であり、能動的注意を要する検査になっているのです。つまり『背側注意ネットワーク』を利用しているわけです。

しかし、日常生活の中での“無視”というのはどちらかと言えば、受動的注意を要する場面の方が多いため、『腹側注意ネットワーク』を機能させなければなりません。

さらに、歩行時は机上の検査時よりもワーキングメモリ機能の負荷量がさらに必要とされるため、それにより腹側注意ネットワークに抑制がかかってしまいます。この機能の違いが、検査とADLで乖離が生じる要因の一つだと森岡先生らは述べています。

また、森岡先生らはBITのカットオフ値を上回りUSNと診断されない症例であっても、ADL上では見落としが残存している患者群。つまり、USN検査とADLの間に“無視”の解離を起こす症例の視線と脳活動を分析しました。

【結果】

このような症例は、画面上に標的が出現する前から視覚をすでに左に偏位させていることが明らかになりました。

さらに、左側偏位が強い症例ほど前頭葉(背側注意ネットワーク領域)が過活動していることも明確化しました。これはつまり、意識的(能動的注意)に左空間に対して代償システムを用いているということです。

このような代償を用いているから、机上の検査ではクリアしてしまうことが出来のです。というわけで、以上が半側空間無視のメカニズムです。

このようなメカニズムを考慮すると、私達が日頃行っている半側空間無視の理学療法や作業療法の中で、左空間に対して目標物を探させるような訓練というのは『背側注意ネットワーク』を機能させる訓練で、『腹側注意ネットワーク』を賦活するような訓練になっていない可能性がありそうです。

方法論を意思決定する際は、やはりきちんと病態解釈を行ったうえで吟味出来たら良いのではないかと思います。

コメント