「多裂筋は触診可能か否か」

これは、多くのセラピストの間で意見が割れるテーマの一つです。

そこで、今回の記事では多裂筋の触診が可能か否かはもちろん…

- 多裂筋の解剖学

- 多裂筋とその他の筋の関係性

- 多裂筋に関する科学的根拠

この辺りまで丁寧に解説していくので、記事を読み終えた後は多裂筋に関してかなり詳しい知識が手に入ると思います。ぜひ最後までご覧ください!

多裂筋は触診できるの?~解剖学的知見から紐解く~

セラピスト

セラピストせんせーい、一つ質問してもいいでしょうか?

ほいほい。今日はどうしたんじゃ?

最近よく‟多裂筋”というワードを聞くんですけど…

多裂筋って確か体幹の中でも深部にある筋肉ですよね?

そうじゃ。多裂筋は、腹横筋や骨盤底筋、横隔膜などと関連して働く、いわゆるローカルマッスルと呼ばれる筋肉の一つじゃな。

そうですよね。とすると、表層には当然脊柱起立筋なんかがあるので触診しようと思ったら本当に触れているか不安で…

ふむ。なるほど…確かにそう思うのも分からんでもないの。よし!では今日はその疑問に答えられるように、『多裂筋は触診できるの?』ということをテーマに少し話してみようかの。

はい!お願いします!

さて、今回『多裂筋は触診できるのか?』ということをテーマに書いていきますが最初に結論からいうと…

多裂筋の触診は可能です!

触診の仕方云々は色々あると思いますが、ただ今回そこには触れず、『触診ができるのか否か』という事実だけを解剖学的な知見からお伝えさせていただこうと思います。

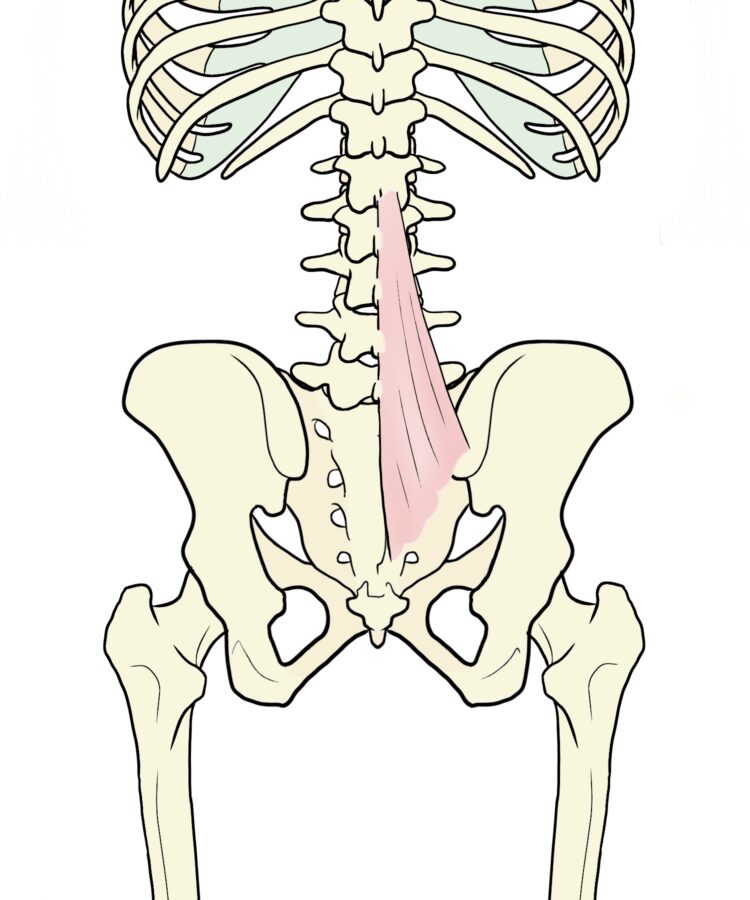

多裂筋の解剖学

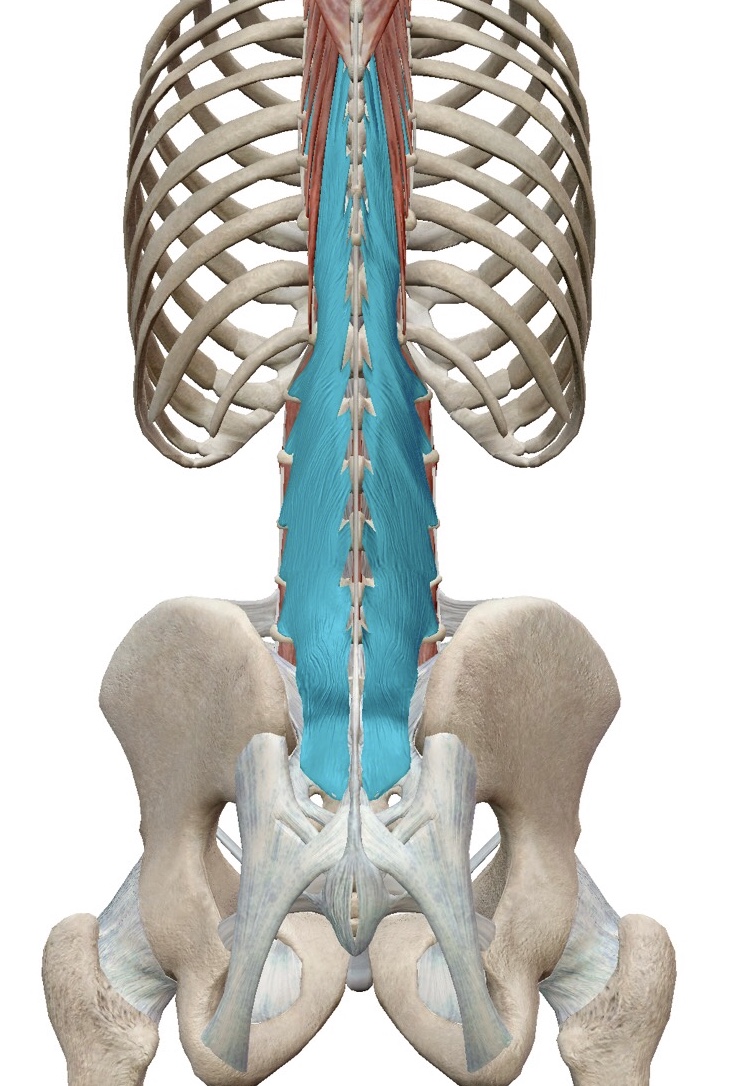

はじめに、多裂筋の解剖学を抑えたいのですが、多裂筋は頚椎から腰椎にかけて存在している筋肉で、特に腰椎で発達しています。

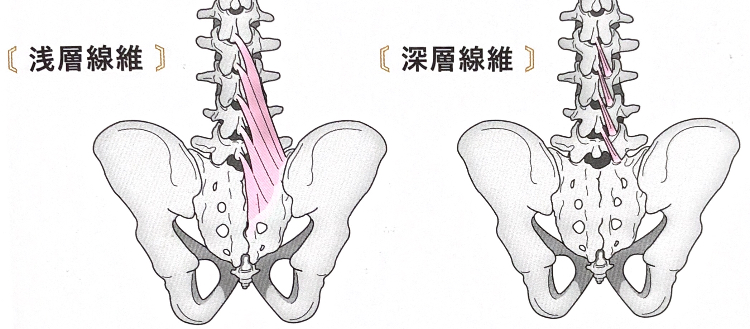

今回は、腰部多裂筋だけにフォーカスしてみていきますが、腰部多裂筋には筋線維が二種類存在します。それが浅層線維(long fiber)と深層線維(short fiber)です。

浅層線維(long fiber):2~4つの椎間関節ごとと、仙骨へ走行する

深層線維(short fiber):1つの椎間関節ごとに走行する

臨床における多裂筋の関与

多裂筋が臨床において最も関わってくる疾患と言えば恐らく『腰痛』ではないでしょうか。論文などを探してみても…

慢性腰痛の80%に腰部多裂筋の萎縮がある(Kader.2005)

腰痛症患者では多裂筋の萎縮や脂肪組織への置換が起こっている(Mayer.1989)

こんな感じで、正直‟多裂筋”が腰痛に関与しているという内容の論文はこれ以外にもすごく沢山あります。

ただ、腰痛などの整形疾患だけでなく姿勢制御においても大変重要な筋の一つですから、中枢神経系の疾患でも注目されている筋の一つでもありますので、現在多裂筋の重要性というのはかなり広く周知されてきています。

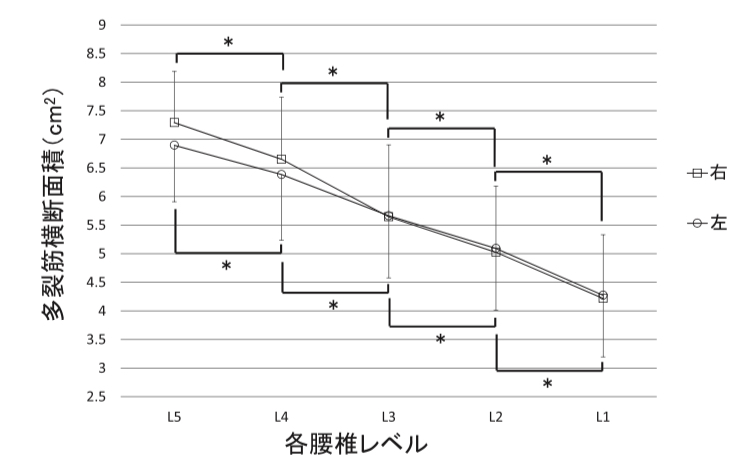

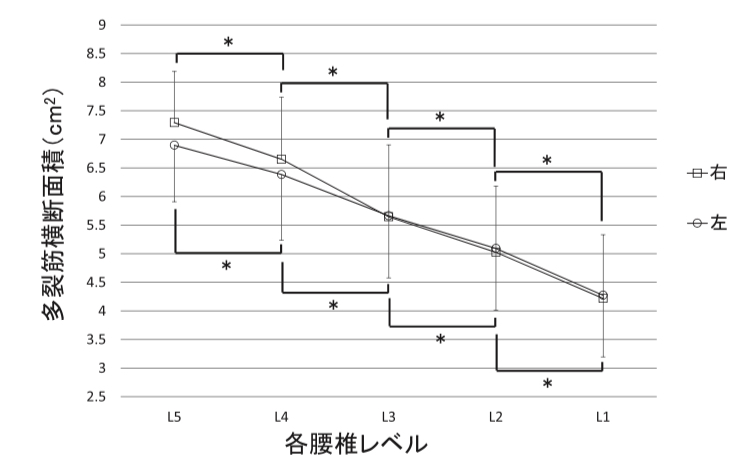

多裂筋の筋断面積

さて、次に示すのは『多裂筋の筋断面積』です。健常若年男性55名を対象に、超音波にて多裂筋の横断面積を測定しました。

結果、この研究により明らかになったことの一つとして、腰部多裂筋の横断面積は下位腰椎になるほど大きくなるというものでした。

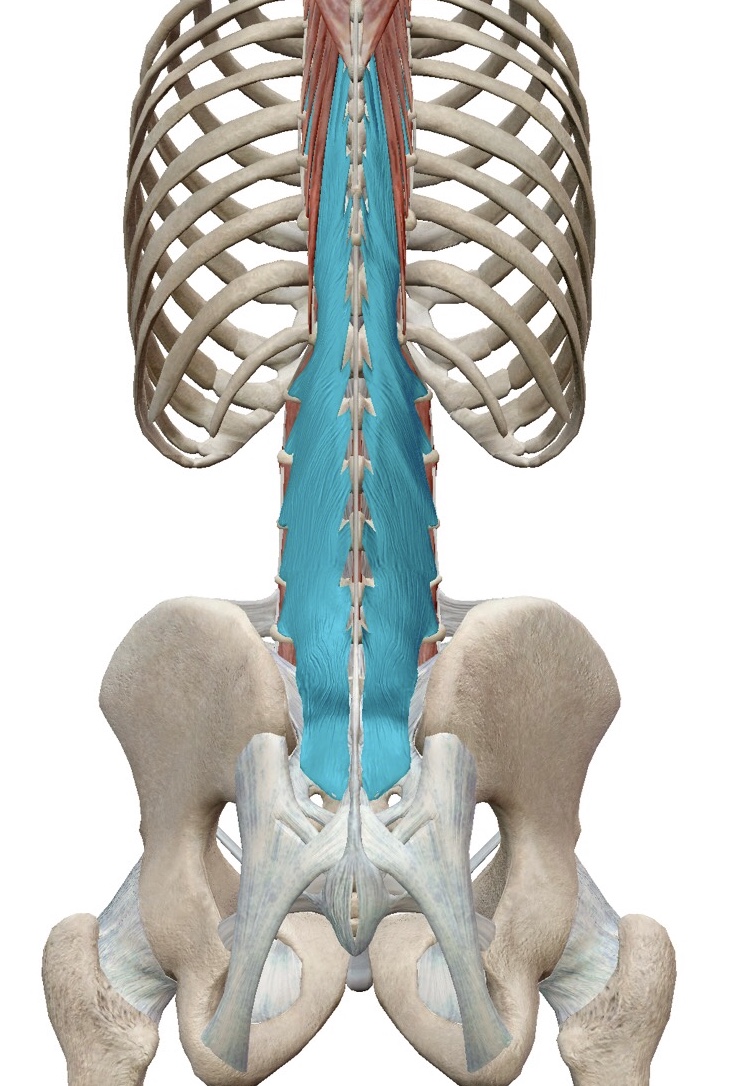

多裂筋と脊柱起立筋

冒頭で、生徒がこんなことを言っていたのを覚えているでしょうか?

表層には当然、脊柱起立筋なんかがあるので触診しようと思ったら本当に触れているか不安で…

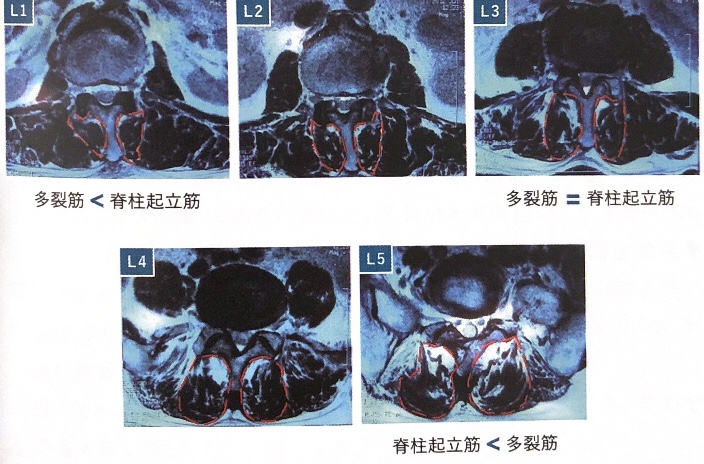

この問題を解決するために下の図をご覧ください。

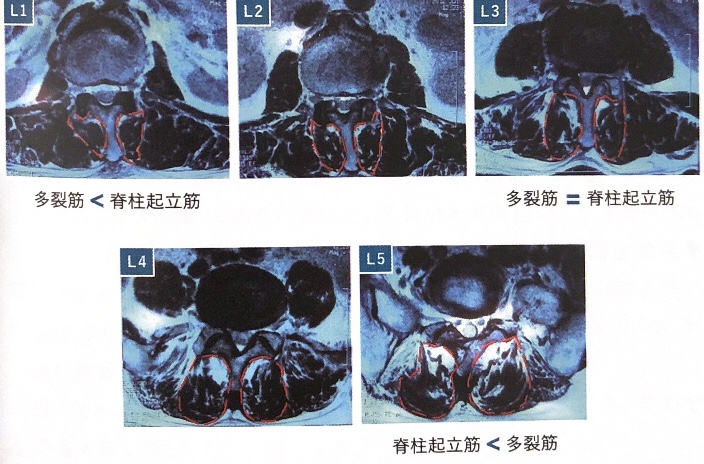

これは赤羽根先生の著書から引用させていただいた写真で、腰部のMRIを写しています。

赤い線で囲まれた部分は多裂筋を表しています。

上位腰椎(L1-L2)に比べ、下位腰椎(L3-L4)では赤い線が大きくなっているのがお分かりでしょうか?

これはつまり、下位腰椎になるほど多裂筋の筋ボリュームが大きくなっていることを表しています。(先ほどの研究結果を支持していますね。)

このように上位腰椎と下位腰椎では多裂筋の占拠率に違いがあり、これは脊柱起立筋との関係性においても言えます。上位腰椎L1-L2では多裂筋に対して脊柱起立筋の方が筋断面積は大きく、L3になるとこの両者の割合が均等(1:1)になります。

一方で、下位腰椎(L4-L5)では脊柱起立筋はほとんどが腱膜に移行していることから、筋として存在するのはほとんどが多裂筋であることが分かっています。

- 上位腰椎は脊柱起立筋の筋ボリュームが大きい

- 下位腰椎では相対的に多裂筋の占拠率が増える

多裂筋の触診まとめ

それでは、以上の点を踏まえた上でまとめていきます。

- 上位腰椎では脊柱起立筋に覆われているため多裂筋の触診は困難である。

- しかし、下位腰椎では先ほど述べた研究(下位腰椎ほど多裂筋のボリュームが大きい)の知見に合わせて、MRIによる多裂筋の占拠率の違いから触診が可能である。

- 結論、多裂筋を触るなら下位腰椎で!

まとめると、このような結論になりそうです。また筋-筋膜性腰痛においても以下の事が言えそうです。

L3を基準にL4以遠の棘突起周囲の筋肉の圧痛は多裂筋であることが多く、L1レベルでは脊柱起立筋の圧痛であることが多い。

『腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック.赤羽根 良和』

腰痛だけにフォーカスしたこちらの本、ちょっとお高いですが内容はとてもシンプルで分かりやすいのと、赤羽根先生の講義DVDも二枚ついているのでこれから腰痛に関わっていくというセラピストの方には是非お勧めの一冊です。

※この記事の中にも図を多く使用させていただきました。

どうじゃ。多裂筋の触診について分かってもらえたじゃろうか?

はい!下位腰椎であれば、多裂筋の占拠率が大きいので、表層からでも触診が出来るということですね!

そうじゃ。解剖学的に考えていくとそのように言えるじゃろう。

多裂筋の運動療法

さて、ここまで多裂筋の機能解剖学、そして触診ができるか否かという点についてお話しさせていただきました。

となると、次に気になるのは…

多裂筋を効果的に鍛えることができる運動療法って何があるの?

ということではないかと思います。

実は、その点に関しては超絶有益なコンテンツをご用意しておりまして、その内容というのが

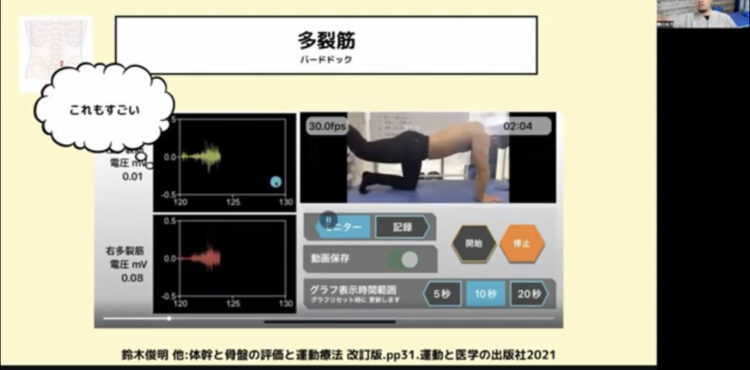

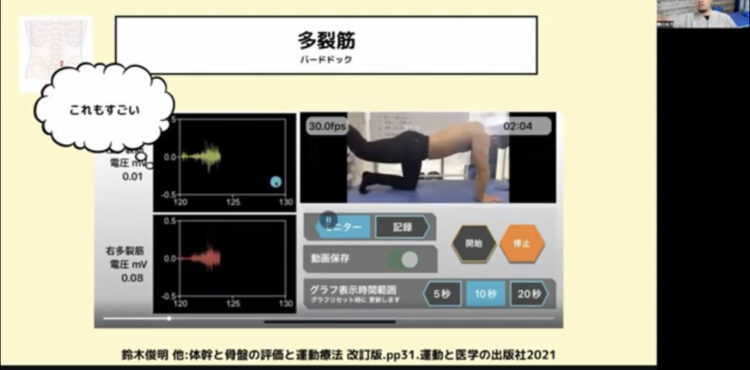

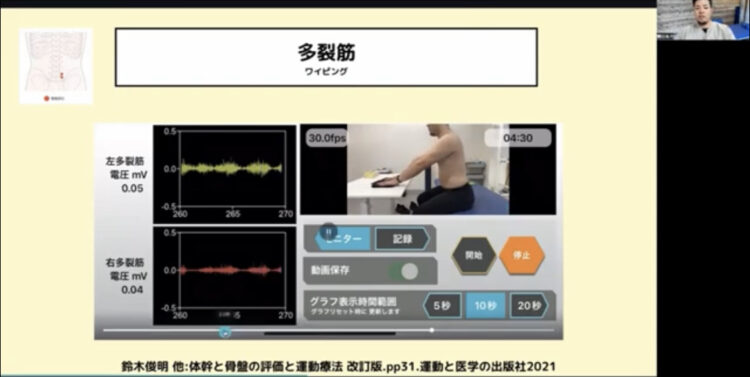

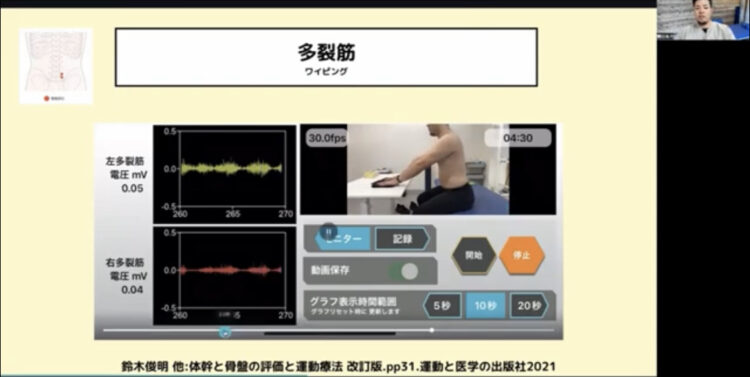

「実際に筋電図を用いて多裂筋が働いている運動療法はどれかを検証してみた」

というものでございます。

参考書やSNSでは、「この運動をすれば多裂筋に効く!」というような趣旨の運動療法がいくつも挙がっていますが、一方で実際にその方法で多裂筋が効いているかどうかって意外と確かめられてないことが多いような気がしています。

そこで、私たちが実際に行っているのが筋電図で多裂筋の筋活動を確認しながら様々な運動療法を実施してみるというもので、これはオンラインサロン『はじまりのまち』内で提供しているコンテンツになります。

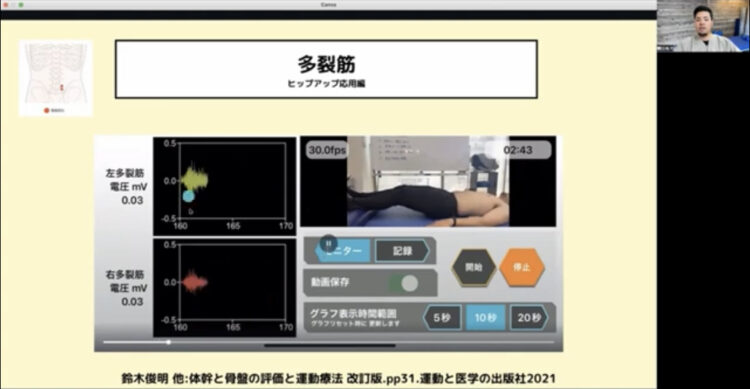

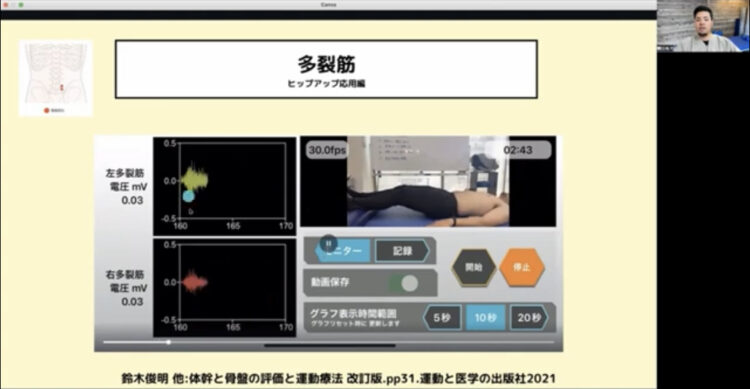

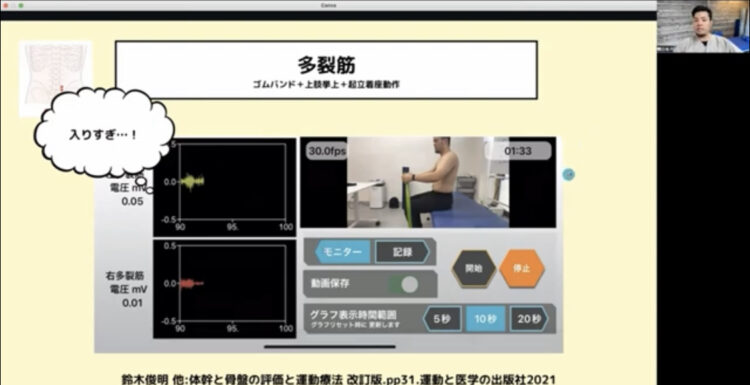

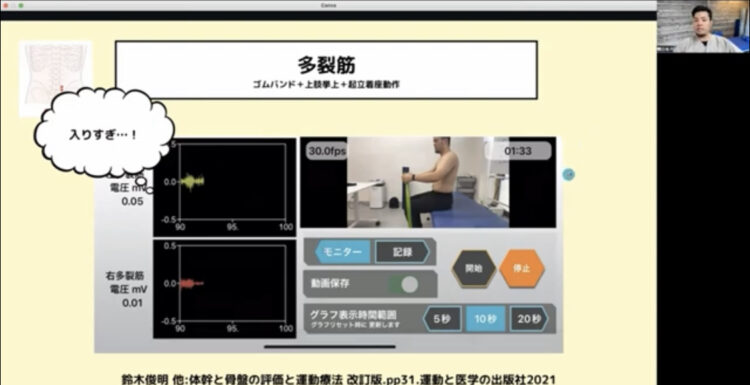

以下の写真は動画の一部をスクリーンショットしたものです。

臨床現場でよく使われる運動療法が多裂筋に対してどれほど効果的なのか、それを確認できるような動画となっています。

現在は、多裂筋以外にも内腹斜筋の筋活動などもアップロードされており、ここでは実際の患者様にも協力を頂いて健常者との筋活動の違いなどについても触れています。

今後、解析する筋肉をさらに増やしていく予定です!

ご自身が提供している運動療法により自信を持ちたい方は、ぜひ『はじまりのまち』へご参加ください!

続きは『はじまりのまち』で

最新のセミナー案内

当サイト運営者であるきんたろーが登壇する予定のセミナーのご案内です。

オンライン・オフラインともに登壇予定のセミナーがございますので、ご興味ある方はチェックしてみてください。

主に『推論系』と『痛み』、『脳卒中』に関する内容について講義しております。

コメント