日々の理学療法や作業療法の場面においてよくこういった光景を見かけます。

セラピスト

セラピスト◯◯さん(患者様)、今日は痛みの状態どうですか?

…

なるほどー、今日も痛み残ってますか…

さて、このようなシチュエーション見たこと、もしくは実際に行ったというケース、ないですか?

このように、毎回の臨床で必ずと言っていいほど最初に“痛みの状態”を聞いてしまうこと。

これ、もちろん痛みの経過を追うことで改善しているか否かが分かるという良い側面もあるんですが一方で、実は逆に痛みを拗らせる要因にもなっているケースがあったりするんです。

だからこそ、理学療法や作業療法時毎回お約束のように痛みの状態を聞くというのは避けた方が良いと私は考えているのですが、これも何かしら根拠がないとただの思い込みになっちゃうので。

というわけで、今回は「なぜ、毎回痛みの状態を聴取しない方が良いのか?」この理由について解説していきたいと思います。

【それ逆効果かも】患者様に毎回「痛みはどうですか?」と聞く癖があるセラピストの皆さんちょっと聞いて

慢性疼痛のリハビリあるある〜アウトカムが『痛み』だけ〜

痛みのリハビリテーションを進めていく際に、よくありがちなこと。

その一つが冒頭の例で示したように、「痛みの状態を患者様に毎回聴取してしまうこと」です。

要するに、改善したとする指標(アウトカム)が『痛み』のみになっているケースですね。

「痛みの改善がリハビリテーションを行ってる目的なんだから、そりゃアウトカムは“痛み”に決まってるだろ。」

といわれれば、仰る通り毎回痛みの状態を聴取してしまうというのは当然と言えば当然です。

しかし、こと痛み(特に慢性疼痛)のリハビリテーションにおいて、効果判定のためのアウトカムが「痛みしかない」というのは少し危険なのです。

アウトカムが『痛み』だけだとまずい理由

結論、痛みはどこまでいっても最後は患者様の『主観』だからです。

痛みというのは、その特性上そこに侵害刺激が発生するようなイベントがなくても、その日の気分や精神状態などによってある種“痛いと感じてしまう”ことも特に慢性疼痛であればよくあります。

そのため、痛みそのものがアウトカムになっていると痛みを拗らせているであろう変数が多すぎる、かつセラピストではコントロールできない部分にまで及ぶことがあるのです。

アウトカムには『活動量』を含める

だからこそ、アウトカムを設計するときに大切なのが『活動量』を加えることです。

つまり、身体パフォーマンスに関する評価ですね。

活動量であれば、患者様本人そしてセラピストが共通認識のもと追うことができるアウトカムになるので、痛みのリハビリテーションを進めていく際にここをグリップすることはとても大切になってきます。

加えて、実は活動量が増加することによって結果的に痛みが改善しやすくなるといった研究報告が現在数多く挙がっていて、これは中枢神経系や筋骨格系における生理学的な変化によって生じると考えられています。

慢性疼痛患者において、処方された運動はほとんどの疼痛に対して有効な治療法であり、運動と理学療法の利用は障害と医療費の削減に有効であることが長い間認識されている。

Exercise-induced pain and analgesia? Underlying mechanisms and clinical translation.Sluka KA,2019

ちなみに、活動量の評価法は疾患領域別に設計されていて、腰部疾患であればOswestry Disability Index(ODI)やRoland‒Morris disability questionnaire(RDQ)などがあるので、ご興味ある方はぜひ活用して見てください。

痛みの記憶は“最悪”と“最近”に引っ張られやすい

では、本題に戻ります。

「痛みの状態を患者様にこまめに聞いてしまう」という方にぜひ聞いてほしいんですが、痛みの経過を追う場合は一つ懸念しておかなければならないことがあります。

それが、患者様自身がもつ痛みの記憶に関する不正確さ(Roger B. Fillingim,2017)です。

これについて、『Assessment of Chronic Pain: Domains, Methods, and Mechanisms』という論文で著者のロジャー氏らがポイントに挙げているのが『ピーク・エンド現象』といわれるものです。

ピーク・エンド現象とは

最近(例えば先週)経験した痛みを報告するよう求められた場合、患者の記憶はその期間に経験した最悪の痛み(ピーク)と、経験した最も新しい痛み(エンド)に大きく左右されるんです。

Assessment of Chronic Pain: Domains, Methods, and Mechanisms.Roger B. Fillingim,2017

一番痛かった時の記憶と新しい痛みに記憶が刷新されやすいということは、以下2つの点に注意が必要です。

- (例えば先週1週間で)仮に痛みに対するポジティブな要素があったとしてもそれを聴取することができない

- 調子が良い時はあったにも関わらず、痛みをわずかにでも経験すると「1週間痛かった」と痛みの記憶しか残らない

このように、痛みの状態をあえてセラピスト側が毎回聴取してしまうとピーク・エンド現象によって大方返ってくる答えは「まだ痛いです」となる可能性の方が高いです。

加えてその聴取時に患者様本人に痛みがあったことを想起させてしまうということは、その時の負の感情も同時に想起させてしまうということなので、結果痛みに思考や感情を支配されやすくなるわけです。

他愛もないやりとりかもしれないですが、実はこのやりとりによってある種痛みに対する固執(破局的思考)が強くなっている可能性もゼロではないということをセラピストの皆さんは頭に入れておいた方が良いかもしれません。

痛みの経過を正しく追う方法

「では、どのようにして痛みの経過を追っていけば良いのか?」

最後にその点についてお話ししていきます。

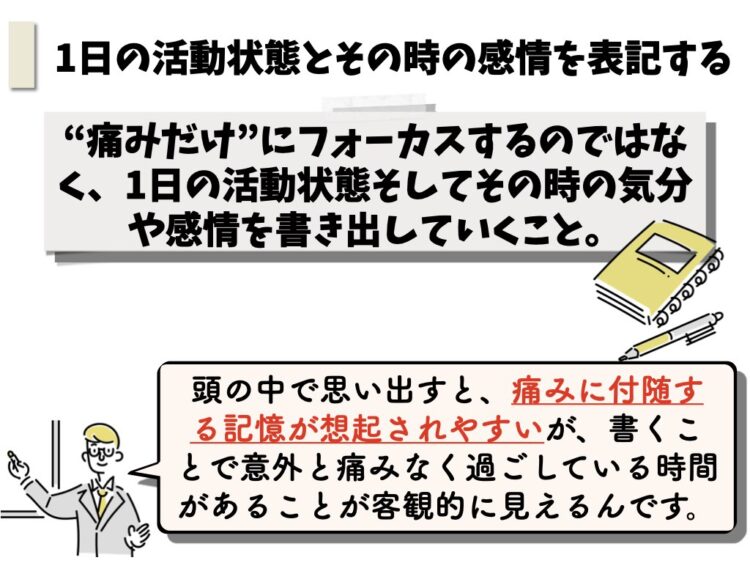

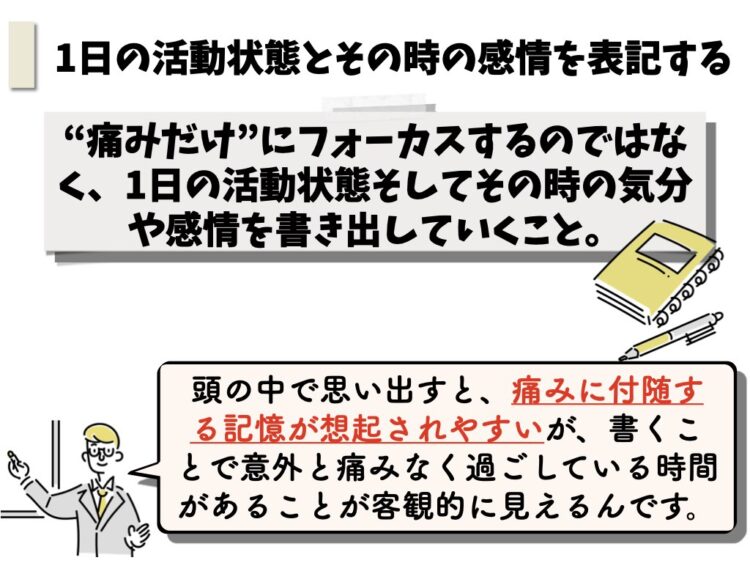

これは結論から言うと、『Day Reconstruction Method:DRM』という方法です。

DRMは、どのように時間を過ごし、そして生活のさまざまな活動をどのような感情で体験しているかを測定する方法です。

痛みのリハビリテーション場面に応用するなら、具体的には以下のような方法がおすすめです。

この図でも書いて書いているように、これポイントは1日の活動状態を『書くこと』にあります。

というのが、“痛みの状態”だけを聞いてしまうと痛みに付随する記憶しか想起されないんですが、“1日の”という枕詞とそれに伴って“何をしたのか?”という質問を行うとどストレートに痛みを連想することはありません。

かつ、ここでその時の感情も合わせて書き出すことで、意外と日常生活の中でポジティブな部分が見えてくることがあったりするわけです。

特に慢性疼痛患者様の多くは、1日の中で前向きになったり明るい気持ちになったりする瞬間が10回あったとしても、強い負の感情が1回でもあればそれに全て塗り替えられてしまうケースがあります。

これを、口頭でのコミュニケーションにしてしまうと、(仮にポジティブなことがあっても)出てくる返答はネガティブなものばかりになってしまう傾向にあります。

だからこそ、『書く』ことで患者様本人にもある種気づきを与えることができるのです。

この方法は、痛みの経過を追う際にとても有効な方法なのでぜひご活用されてみてください。

今回のまとめ

それでは最後に、今回お伝えした内容で大切なポイントをまとめていきたいと思います。

- 「痛みを改善する」という目的は必要だがそれのみをアウトカムにするのはNGかも。

- できれば『活動量』を代表とするような共通の目標が見え、かつ結果的に痛みの緩和に結びつくアウトカムを用いるのが望ましい。

- 意外とセラピスト側が患者様の痛みを固執させる方向へ誘導しているケースがある。(もちろん意図せず)

- 痛みの経過を追う方法としておすすめなのがDay Reconstruction Method:DRMである。

コメント