みなさんは『相関関係』と『因果関係』という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

セラピスト

セラピスト『相関関係』というのはよく研究論文やリハビリテーションの学会等でもよく見かけます。でも考えてみると意味はよく分からないかも…

そう、学会発表などでも頻繁に用いられる『相関関係』や『因果関係』なんですが、案外多いのがこの2つを同じものと解釈してしまう事です。

これについては、しっかりと分けて考える必要があるので今回はその点について解説していこうと思います。

- 『因果関係』とは何かを他者に説明できるようになる

- 『相関関係』とは何かを他者に説明できるようになる

- 『因果関係』と『相関関係』の違いを他者に説明できるようになる

- 『因果関係』と『相関関係』をリハビリテーションに応用して考えることができるようになる

この記事を読み終えた時には、これらのことが可能となっているよう分かりやすく解説していきます。

因果関係と相関関係の違いを分かりやすく解説!

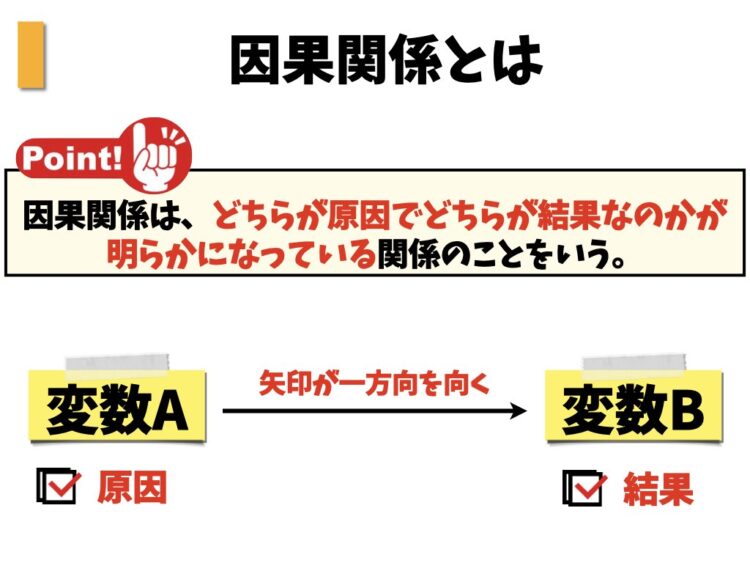

因果関係とは

早速、まずは「因果関係とは何か?」という点から解決していきましょう。

例えばじゃ。もし君の前に『腰が痛い』という患者様が来たとき、君はどうするかね?

そうですね…まずは、問診や様々な検査測定を通して痛みの“原因”を探すでしょうか。

そうじゃな。問診を含め、検査・測定をすることで痛みの『原因』を探すじゃろ?これはいわゆる因果関係を特定する行為じゃな。

因果関係とは

ある事実と別の事実との間に発生する、『原因』と『結果』の関係のことである。

『Wikipedia』より

と、このように定義されています。

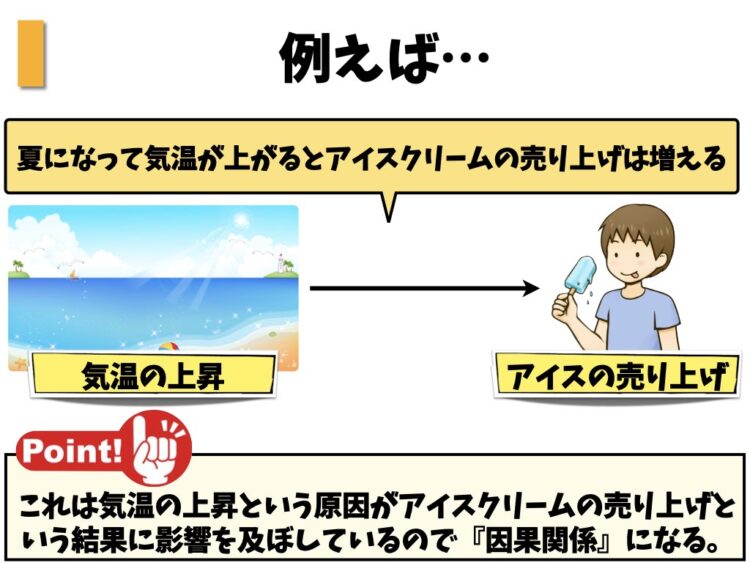

例えば、アイスの売り上げが上がっているというファクト(事実)があった場合には、その原因としては『夏であること』つまり、『気温が高い』というのが挙げられるのでこの2つには因果関係があるといえます。

これをリハビリテーションに置き換えると、ある症状(結果)が生じている場合、そこには必ず何かしらの【原因】が存在しますがこの原因と結果が結び付くとき、このような場合に『原因と結果には因果関係がある』というふうにいうことが出来ます。

因果関係を見る上で注意すべきこと

①『原因』と『結果』は1対1の関係ではない場合がある

因果関係を見ていく上で注意しなければならない事が一つあります。

それは、多くの場合、症状(結果)とその原因は1対1の関係性ではなく複数の原因が存在するということです。

よく臨床場面であるのが、ある症状に対して「これだ!」と思ったたった一つの原因(ぽいもの)を決め打ちして推論を進めていくケースがありますが、この状態というのは「その仮説が当たれば良いけれど、当たらない可能性も大いにある 。」というリスクを抱えていることにもなるので、たった一つの原因(ぽいもの)を見つけて満足しないように、広い視野で推論を進めていくことが重要です。

②交絡因子の存在を配慮すること

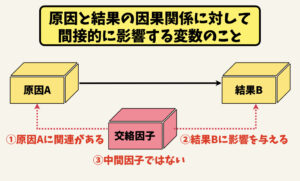

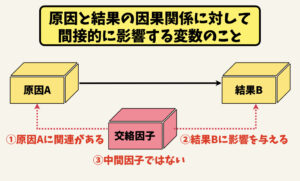

「原因と結果に対して間接的に影響を与える因子(変数)」のことを『交絡因子』と呼びます。

『交絡因子』の使い方ですが、例えば臨床において2つのデータ間に本当は直接的な関連がないのにも関わらず第三の隠れた要因によって、一見関連があるように見えてしまうことがあり、この場合における第三の因子のことを『交絡因子』と呼んだりします。

研究を行う際において、『交絡因子』として規定するには条件があり、それが以下の3つです。

- 第三因子が原因となるものに関連があること

- 第三因子が結果となるものに影響を与えること

- 第三因子が中間因子ではないこと

交絡因子に関する詳しい内容は以下の記事に譲りますが、ここでお伝えしたい大切なこと。

それは、交絡因子とは言わないまでも常に「他の要因は考えられないだろうか?」、「何か見落としている情報はないだろうか?」という“問い”を持ち続けることで、狭い視野で推論を進めるのではなく考えられる可能性の範囲を広げる癖を掴むことが大切です。

実臨床において、完全に交絡因子を排除することはとても難しいからこそ、自分自身の思考の癖に陥ることなく推論を進められると素敵だなと思います。

相関関係とは

相関関係とは…

一つの値や数値が増えたり減ったりすると、もう一方の値や数値もそれに応じて増えたり減ったりすること。

というものなのですが、この相関関係には2つ種類があって、それが“正の相関”と“負の相関”です。

正の相関とは

正の相関:Aの因子が向上すればBの因子も向上する

というように「どちらかが良くなればもう片方も良くなる」という関係性のことを『正の相関』と言います。

例えば…

TKA後の歩行機能と術側膝関節伸展筋力には『正の相関』があります!

といった場合、この言葉が意味していること。

それは、「TKA後、術側の膝関節伸展筋力が向上すれば歩行機能も向上する。」ということです。

負の相関とは

負の相関:Aが増加するにも関わらず、Bは減っていく

正の相関と反するような言葉である『負の相関』とは…

「2つの因子のうち、どちらか一方が大きくなればもう片方の因子は小さくなること」です。

※例えとして『大&小』を用いましたが、これが『高&低』などでも意味合いとしては同じです。

例えば、こんな例があります。

腰痛と筋量(特に体幹・下肢)は『負の相関』があるらしいですね!

これは、つまり『腰痛を患っている人ほど、特に体幹と下肢における筋量が少ない』ということです。

相関関係を見る上で注意すべきこと

因果関係と相関関係を混同してしまいがち

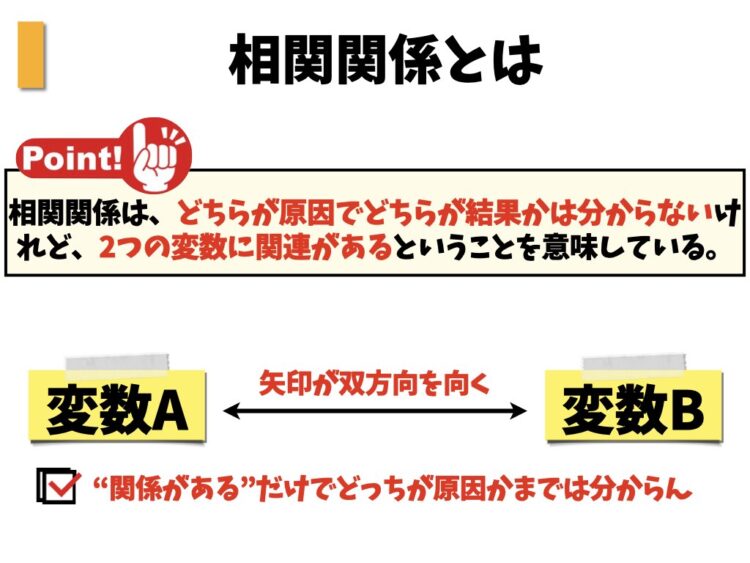

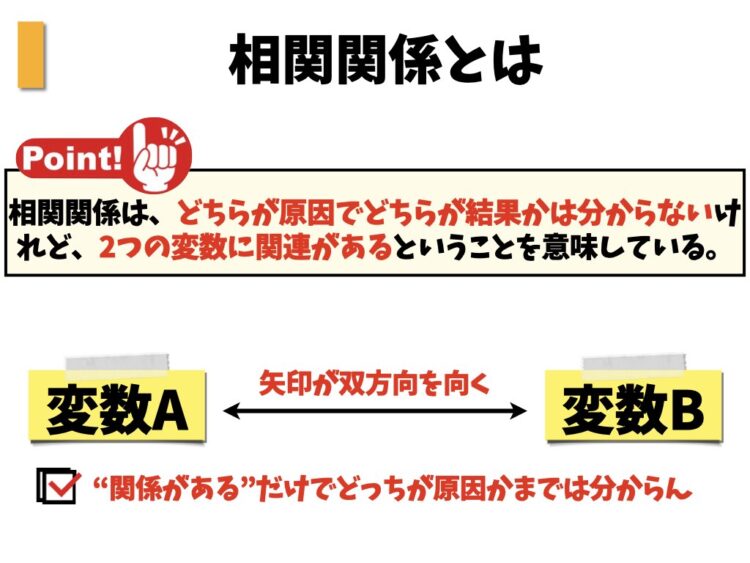

先ほどお伝えしたように、相関関係というのは両者の間に「関連性がある」ということを主張している言葉になります。

先生!関連性があることと、因果関係があるということは別問題なんですか?

そうじゃ。ここが因果関係と相関関係の解釈で間違えやすいところでの。では、いま例で示した腰痛と筋量の負の相関関係の話しから少し因果関係と絡めて話していこう。

先に示したこれが事実だとした場合、ここで述べているのはあくまでも『腰痛持ちの人は体幹-下肢の筋量が低下している可能性がある』ということが示されているだけです。

決して、「腰痛が“あるから”筋量が低下している」と言っているわけではありません。なぜならば、この主張だと『因果関係』になってしまうからです。

先ほど述べたように、『因果関係』というのは基本的に『原因』と『結果』という一方通行のベクトルが向いた条件の時に成立する関係性です。

一方で『相関関係』はというと、「どちらかが原因で結果なのかは分からないが、なんか関係性はあるっぽい。」というところまでがその主張になります。

ここを混同してしまうケースがとても多いのです。

要は、「相関関係がある」というところまでしか言及されていないにも関わらず、まるで「原因と結果」の関係性になっているかのように語ってしまうと、これは事実が歪んでしまう結果となってしまう可能性があります。

よって、日頃論文等を読んだり学会発表を行ったりする私たち理学療法士・作業療法士はこのような言葉の定義というものをきちんと理解しておく必要があります。

日常における相関関係と因果関係の誤解釈の例

最後に、もっとこの両者の違いを腹落ちさせるために少し日常に落とし込んで考えてみようかの。

では、例としてこんな事実がわかっていたとしましょう。(ただし、因果関係ではなく相関関係である。)

①安売りをしているスーパーで買い物をする人のBMIは高い

②年収が高いと『幸福感』を抱きやすい

この2つには『相関がある』つまり関連性があるという状態だったとした場合、ポイントとしてはベクトルが一方通行ではないということです。(つまり、因果関係ではない。)

具体的には、①の例でいくならば「安売りをしているスーパーで買い物をする人は(原因)、BMIが高くなる(結果)」と言ってしまえばこれは『因果関係』です。

②においても、「年収が高くなることで(原因)、幸福感は高くなる(原因)」と言ってしまうと、これは『因果関係』になってしまうのです。

①と②とも、相関関係であると考えると「どちらが原因でどちらが結果かは分からない」のです。

「年収が高いから幸福度が高いのか、幸福度が高いから年収が高くなるのか。その因果は分からないけれどデータを取ってみたら関係がありそうな感じだった。」という話しなのです

因果関係と相関関係まとめ

それでは最後に、以上をのことを踏まえた上でポイントをまとめていきたいと思います。

- 因果関係は『原因』と『結果』という一方通行のベクトルから成り立つ関係性である。

- 相関関係はどちらが『原因』で、どちらが『結果』までは分からないが2つの因子に『関連性がある』状態を指す。

- 「相関がある」と言及されているだけにも関わらず、「原因と結果だ」という因果関係のような形で誤った解釈をしてしまうケースがよくある。

コメント