骨折や外傷、腰痛、捻挫をはじめとした様々な怪我に共通していること。

それが『痛み』です。

そして、人はこの痛みを感じた際、次に取る行動の一つが『痛み止め(鎮痛薬)を飲むこと』です。

お腹が痛くなった時や歯が痛くなった時をイメージして頂くとわかりやすいですが、おそらく多くの人が応急処置的な対応として痛み止めを服用することが多いのではないでしょうか?

それでは、それを踏まえた上で一つ質問です。

世の中にある様々な鎮痛薬は、どのような作用で痛みを抑えているのでしょうか?

痛み止めを飲めば痛みが治まってくるというのは、多くの方が既に経験済みかとは思いますが、実際にどういう作用機序でこの現象が生じているのかということは、案外答えれる人は多くありません。

しかし一方で、日々『治療』や『リハビリテーション』の現場で働いているセラピストの皆さんが対応している患者様のほとんどは、何らかの痛み止めを服用しているというのもまた事実です。

そして、実はこの痛み止めの作用機序を知っておくと嬉しいことがあり、それが治療を進めていく上でのヒントになるということです。

そこで本記事では…

- 痛みのメカニズムをおさらいする

- 鎮痛薬が痛みの伝導路のどこに効いているかを抑える

- 鎮痛薬の作用機序を理解し臨床現場でのヒントになる考え方を学ぶ

以上3つの論点について、この記事を読み終えた時には理解できている状態になっていると思います。

ぜひ、最後までご覧いただき明日の臨床のヒントになれば幸いです。

それでは、始めます。

3種類の鎮痛薬の作用機序を解説!

痛みのメカニズムを簡単におさらい

痛み止め(鎮痛薬)の作用機序を理解するためには、痛みそのものがどのように発生しているのかという前提部分の理解が不可欠です。

そこで、本題に入っていく前にまずは『痛みのメカニズム』についてを簡単におさらいしていきたいと思います。

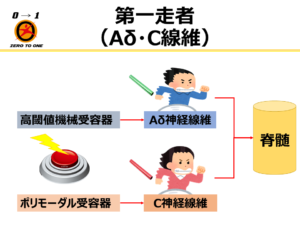

痛みのスタート地点というのは、基本的に末梢部分の効果器にあります。

例えば足首を捻挫した場合、その効果器となるのは同部位にある靭帯だったり筋肉だったり、骨-関節などが考えられます。

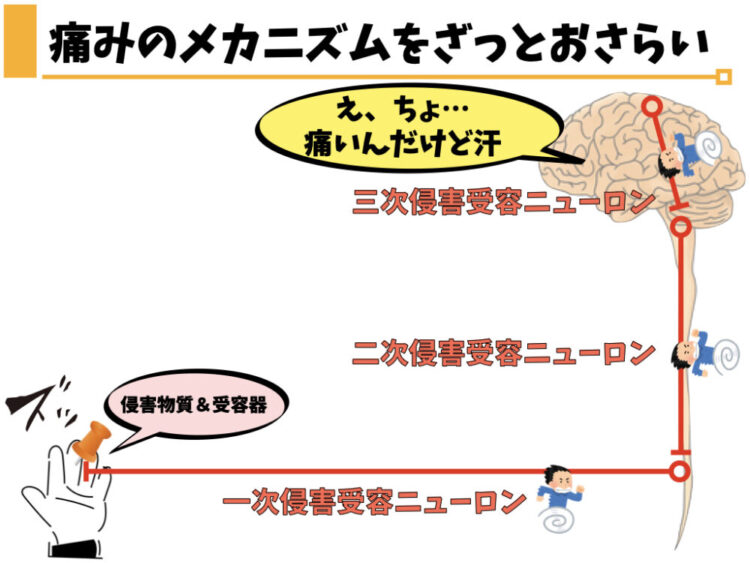

そして、それら効果器から痛み物質が発生し受容器がその情報をキャッチ、神経を伝って脳に痛み情報が伝達された結果、私たちは「痛い」と感じるわけです。(下図)

この辺りの詳しい内容に関しては、他の記事で詳しくまとめていますので痛みの伝導路に関する理解が不十分な方や、上図がピンとこない方は、先に以下の記事をご覧ください。

ここがちんぷんかんぷんだとこれからお話する内容が入ってきにくいからです。

痛みの伝導路シリーズ

きんたろー

きんたろーこの辺、大丈夫そうですか?

OK!

大丈夫そうであれば、本題に入っていきましょう!

鎮痛薬の作用機序

①NSAIDsの作用機序

NSAIDsとは、『非ステロイド性抗炎症薬』と言われる鎮痛薬の一つで、その作用としては以下です。

- 抗炎症作用

- 鎮痛作用

- 解熱作用

これらの作用を有しています。以下に代表的なNSAIDsを示します。

- アスピリン(バファリンなど)

- ロキソプロフェン(ロキソニンなど)

- ジクロフェナク(ボルタレンなど)

- インドメタシン(インダシンなど)

- アセトアミノフェン(カロナールなど)

()内に示しているのは商品名なのですが、一度はこの中のどれかを医療機関で処方されたことがあるのではないでしょうか?

では、この『NSAIDs』は、果たしてどのような作用機序で痛みを緩和しているのかということですが…

結論から言うと、NSAIDs系の鎮痛薬は痛みの発生源となった部位で『プロスタグランジン』という物質の発生を抑える効果があります。

プロスタグランジンは、外傷などの際に患部で発生する疼痛誘発物質の一つで炎症を引き起こす要因にもなっている物質です。

プロスタグランジンが量産されることで、痛みの伝導路は常に活動している状態となり結果として常に痛みを感じるわけですが、NSAIDsは、このプロスタグランジンの産生を抑制する効果があり、それによって痛みが治まるわけです。

②プレガバリン(リリカ)の作用機序

プレガバリンとは、神経系の過剰興奮を抑え神経伝達を遮断することで鎮痛を図る薬です。

商品名は『リリカ』で、主に脳卒中後や慢性疼痛患者様に処方されることが多い薬の一つです。

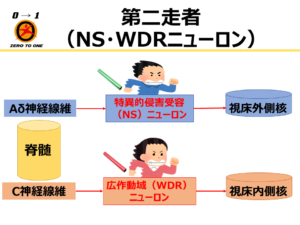

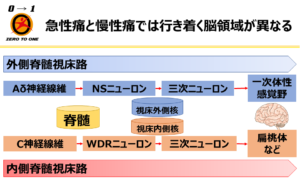

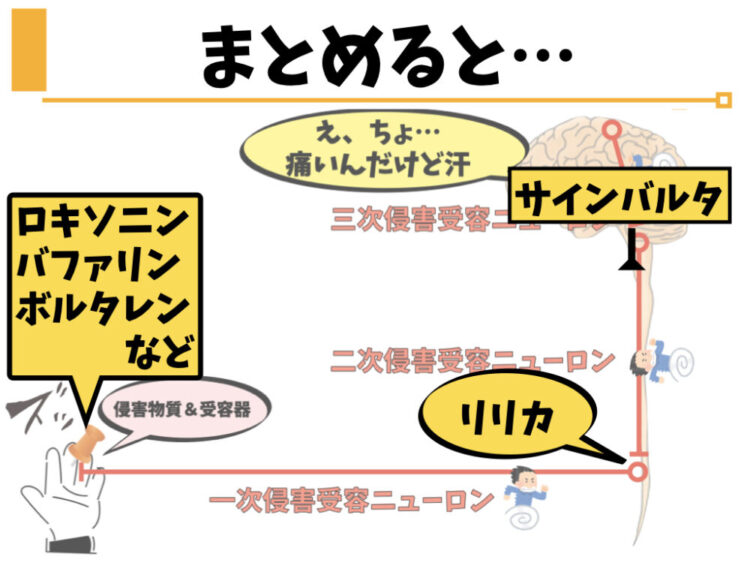

リリカの作用機序は、痛みの伝導路における『一次侵害受容ニューロン』と『二次侵害受容ニューロン』の間の神経伝達を遮断することで、大脳皮質に痛み情報が届かないようにしています。(=痛みが抑えられる)

どのような時にリリカが処方されるのか?

主には、神経障害性疼痛の患者様に対して処方されることが多いです。

痛みを訴える患者様は、必ずしも効果器に何らかの怪我が生じている時だけではありません。

もっとわかりやすく言うと、炎症が治まっているにも関わらず痛みが残存しているケースというのも存在するわけです。

この場合は、筋肉や関節などの組織に問題があるわけではなく、繰り返される痛みによって神経そのもの過剰興奮に陥ってしまい、その結果として患部は治っても痛みそのものが減らないという事態になるのです。

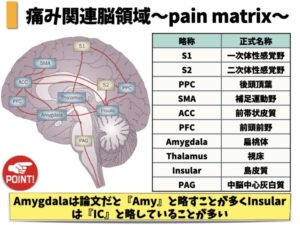

これは『感作』と呼ばれており、感作には末梢神経が過剰興奮してしまう『末梢性感作』と、脊髄〜大脳皮質が過剰興奮してしまう『中枢性感作』の2種類が存在しています。

リリカはその作用機序の特徴から、このように「炎症は治まっているのに痛みが続いている…」といったケースに利用されることが多い薬となっています。

③デュロキセチン(サインバルタ)の作用機序

最後にご紹介するのは『デュロキセチン』です。

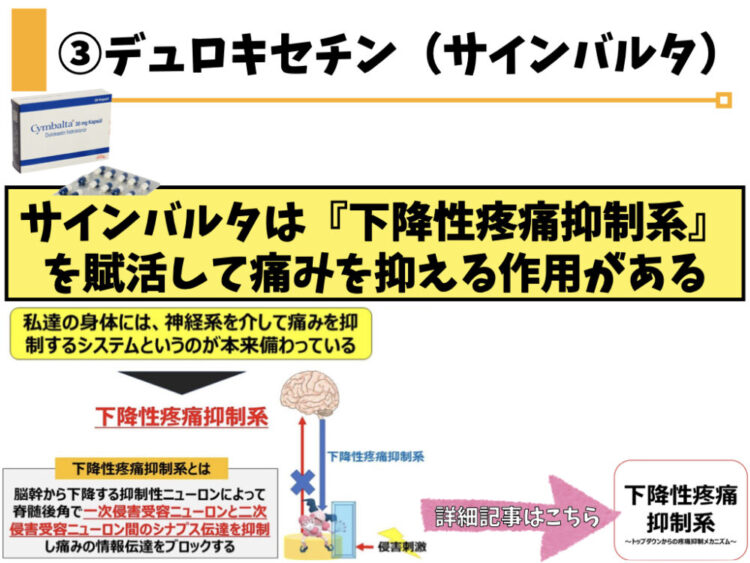

商品名は『サインバルタ』で、この薬の特徴は『下降性疼痛抑制系を賦活する』という機能を持っていることです。

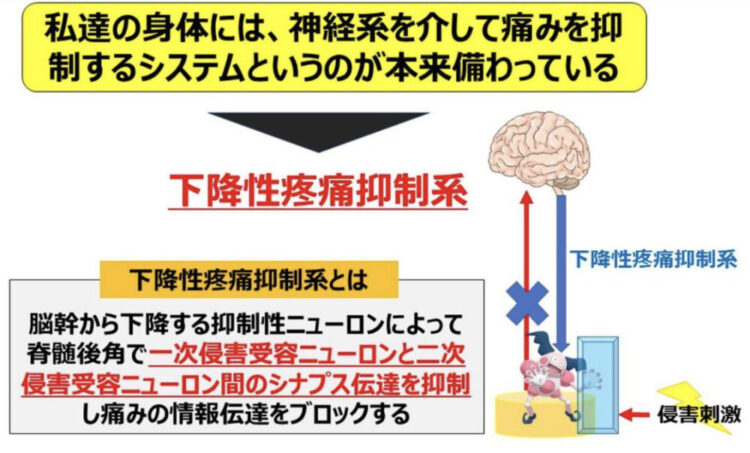

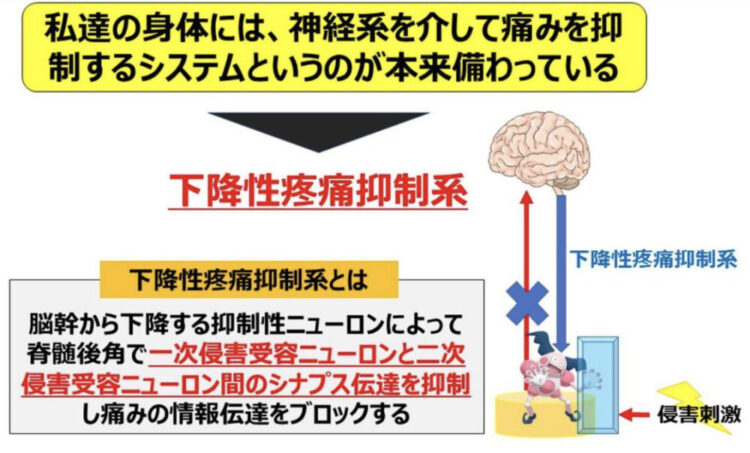

下降性疼痛抑制系とは、人が生まれながらに持っている痛みを抑え込む機能のことです。(そのまま)

というのも、痛みの伝導路は通常下から上(末梢→中枢)に上がってきますが、下降性疼痛抑制系は中脳中心灰白質(PAG)という部位を起点に、痛みの伝導路を上からシャットアウトする機能があり、これによって大脳皮質に痛み情報が上がってこないようにするわけです。

サインバルタは、元々抗うつ薬として販売されていた薬剤なのですが、近年うつ病と慢性疼痛の脳内メカニズムに類似点が多く存在していることが明らかになっていることに加えて、抗うつ薬が慢性疼痛に著効したという報告が多数上がってきていることから、サインバルタが鎮痛薬として利用されるようになってきました。

そのためサインバルタが用いられる用途の多くは、まだ炎症が強く痛みが発生してから間もない時期というよりは、数年単位で痛みが改善せず慢性化している人に利用されることが多い鎮痛薬となっています。

サインバルタは急性疼痛というよりも慢性疼痛に用いられることが多い

鎮痛薬の作用機序を臨床推論のヒントにすること

ここまで、3種類の鎮痛薬の作用機序を解説してきましたが、この事実を踏まえた上で一つ臨床へのヒントとなる示唆をお伝えしようと思います。

例えば痛みを訴える患者様がいたとして、その人はロキソニンを服用していたのですが全然痛みが緩和しないと。

そういう状況だった時に、一つ(あくまで)仮説として考えられるのは…

そもそも、その痛みって炎症によるものじゃないんじゃね?

ということですね。つまり、効果器(患部)以外の部分に思考を展開させ推論を行っていく必要があるかもしれません。(情動や認知的側面など)

だからこそ、臨床を行っていく中で患者様に対して…

「どんな薬を服用しているのか?」

「その薬が効いているのか?」

これらの情報を聞いてみるというのは、非常に大切なポイントになるかと思います。

鎮痛薬の作用機序まとめ

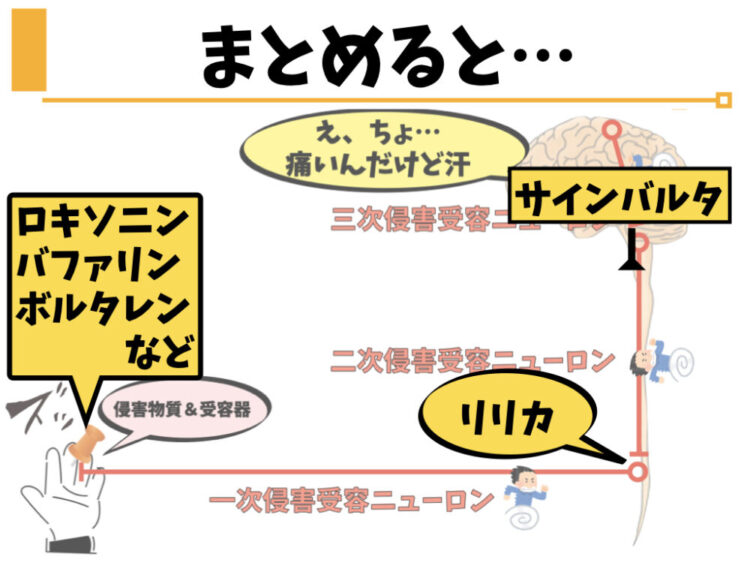

今回お伝えした内容をまとめると、こんな感じになるかと思います。

服用している鎮痛薬の情報というのは、一見重要性が低いように思われるかもしれませんが、今回お伝えしたように案外臨床推論を進めていく上で大きなヒントになる可能性も秘めているので、これを機に担当患者様が服用している薬を勉強してみるのも良いかもしれません。

痛み関連のオススメ書籍

最後に、これから痛みの勉強を始めたいと思っている方へ僕が超絶オススメする書籍を2冊ご紹介します。

これさえ読めば、痛みに対するリハビリテーションの苦手意識はかなり減るかと思います。

コメント