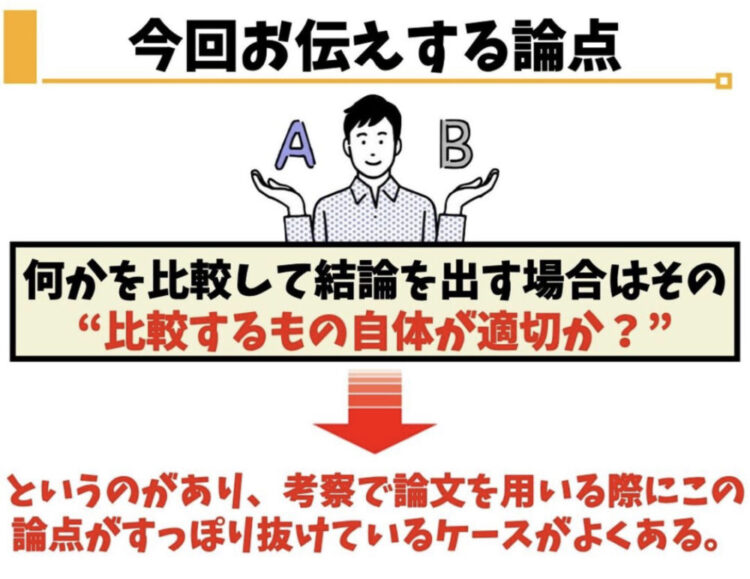

今回は、症例発表を行う際「何かを比較して結論を出す場合は、その比較するもの自体が適切か?みたいな論点は必要だよね。」という話しをします。

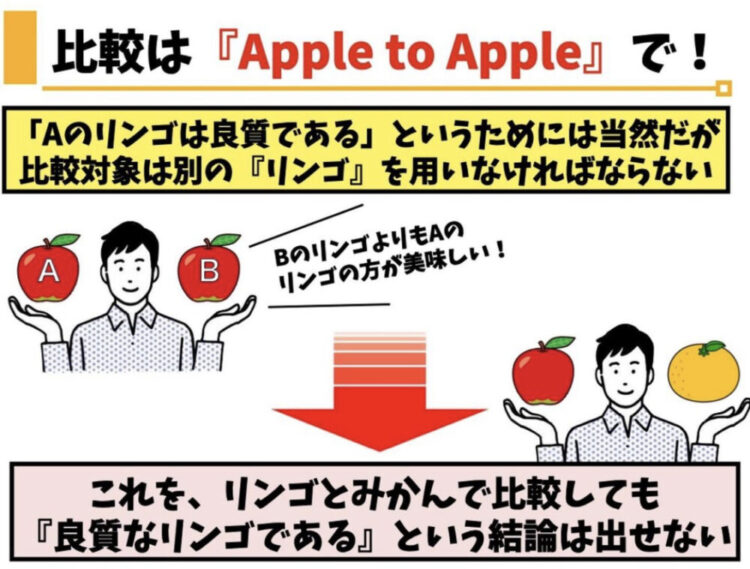

いわゆる、『Apple to Apple』というやつで、「良質なりんごである」と結論を出すためには、当たり前だけど『A種のりんご』と『B種のりんご』で比較するべきで、「そもそも比較するりんごがありませんでした」とか『りんご』と『みかん』で比較しても「良質なリンゴである」なんて結論は導き出せません。

つまり、「比較対象とするものがある、もしくは同じものでちゃんと結論を出さないと真実が結構歪んじゃうよね。」という、まぁそんな感じです。

一見すると「そりゃそうじゃん」と思われるかもしれないんですがこれね、意外とできていないことが多かったりするんです。

そこで、今回はこの点に関してよくある例を2つほど紹介しながら、今後症例発表を控えているみなさんの考察部分が少しでも精度高くなるよう解説できたらと思います。

- これから症例発表を行う予定がある

- 考察を書く時によく悩むことがある

- 抄録を書く時論文の引用の仕方がわからない

上記に当てはまるみなさんに向けて書いています。ぜひ、最後までご覧ください!

【症例発表時のポイント】主張は“Apple to Apple”で!

例1 論文の引用

結論をサクッと言っちゃいたいんですけど、ひとまず以下の考察文をご覧ください。

今回本症例の麻痺が改善した理由として、鈴木らは「方法Aによって麻痺の改善が図れた。」と述べていることから、本症例も同様の効果によって麻痺が改善したと考える。

と、こういう考察です。

こんな風に、「◯◯らはAという方法によって麻痺の改善が図れたと述べていることから、本ケースでもそれによって麻痺の改善が図れたと考えられる」といった類の一文ってよく見かけることがあるのですが、これ一つ注意しなきゃいけないことがあります。

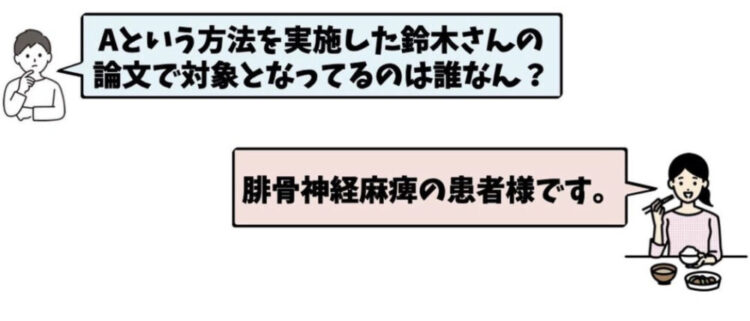

では、ここを説明するためにちょっと小芝居しますので少しお付き合いください。

ひとまず、このケースにおける発表者は女性の方だとして、彼女はが言いたいことって要は…

セラピスト

セラピスト脳卒中後遺症患者様に対して方法Aを行ったから麻痺が改善しました。その根拠は、鈴木らの論文でそのように言われていたからです。

なんですが、厳密にいうとこの引用は根拠になっていません。

理由は、方法Aを用いた対象者が異なるからです。

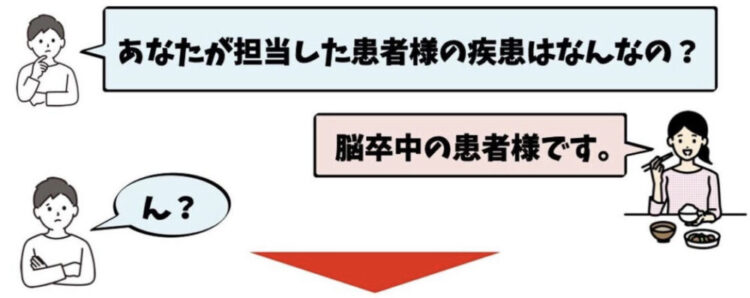

これがいわゆる『Apple to Appleになっていない』というやつですね。

「腓骨神経麻痺患者様に対して行ったAという方法が脳卒中後遺症患者様でも上手くいくか?」という『仮説』であれば十分成立するのですが…

「脳卒中後遺症患者様にAという方法論を用いたその理由として、腓骨神経麻痺患者様に方法Aが著効したからである。」

と、この話しの持っていき方はそこそこ乱暴かもしれないということです。

なぜならば、『麻痺』という言葉は同じでも、脳卒中と腓骨神経麻痺では麻痺そのものの病態も症状も異なるからです。

比較対象が異なった方法論を引用し根拠として提示する場合は作用機序が異なる可能性があるので、そこを自分なりの解釈で説明できないといけません。

こういうことって、案外ありませんか?

例2 形容詞の用い方

臨床で、「安定性が高い」や「筋力が強い」などの形容詞で現象を語る場面って結構あると思うんですが、この時も「何と比較して?」という問いが実はめちゃめちゃ重要です。

これは、僕の個人的感想なんですが大体この「〜い」を用いている方の中で多いのは、比較するもの自体がそもそもなく、完全に自分自身の主観だけで結論を述べてしまっているような気がしています。

アップルもミカンも何もない的な

この場合やんなきゃいけないのは、仮に「安定性が高い」と言いたいのであれば、まずはこの安定性を定義してその定義と比較して「高いor低い」というのを述べなければなりません。

そもそも「安定性」というものの定義がかなりむずい

ところで、例えば症例発表とかでこの定義がないまま「〜い」と述べ続けると、何が起きると思いますか?

それは、ほとんどの確率で聴衆の皆さんが「ポカン」としています。

そりゃそうです。発表者から言わせれば…

いやいやどう考えても“弱い”だろアホか!!

と思っているとしても、それを聞いている聴衆者にしてみれば…

ん?それって“弱い”のか…?

と、なっちゃうからですね。

このように、すごーく感覚的なものを先に定義しないまま持論を展開し始めちゃうと、発表者と聴衆の間に理解の差が生まれ議論が行いにくくなります。

当たり前のことかもしれませんがこの辺りはしっかり抑えておいた方がいいかなと思います。

まとめると

それでは、今回のまとめに入ります。

症例発表を行う際には…

- 何か主張する際にはそれが『Apple to Apple』になっているか?

- 比較対象そのものが存在しているのか?(Appleすらない)

この2つの問いをしっかり意識した上で、症例発表の準備を進めていけると良いのではないかと思います。

コメント