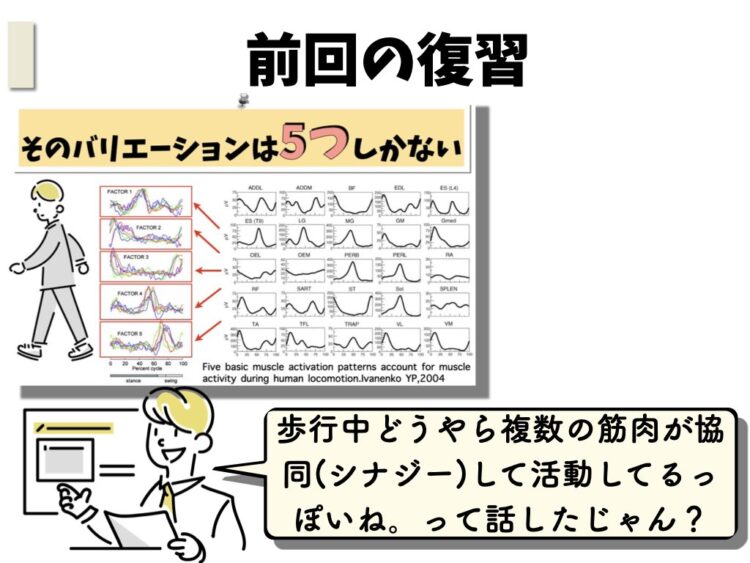

ヒトの歩行は神経系の関与はもちろん、関節やそこに付着している筋肉が絶妙なタイミングで活動することによって実現できているわけですが、この歩行中に参加する筋肉の数というのは約25筋ほどであると言われています。(Ivanenko,2004)

このように、数多くの筋肉が『歩行』という一連のフェーズの中において一瞬で様々な活動の変化を起こす(収縮&弛緩)一方、この時一つの疑問が生まれます。

それは、「果たしてこの膨大すぎる筋活動は一体どのようにして生じ、統制されているのか?」という問いです。

『歩行』は一歩進んで完結するなんてことは100%なく『立脚期』と『遊脚期』を何度も何度も繰り返すことで成り立っていますが、この時大脳皮質が一つ一つの筋肉に対していちいちコントロールを行うとなると、脳にかかる負担が膨大なものになるということは容易に想像できます。

だからこそ、少しでもこの筋活動のバリエーションを簡略化するために私たちヒトがとり入れているのが『シナジー』という運動制御戦略です。

そこで、この記事では…

この問いに対して、実際の研究結果をベースに解説していきます。

【シナジーパターン】歩行中の筋活動のつながりを分かりやすく解説

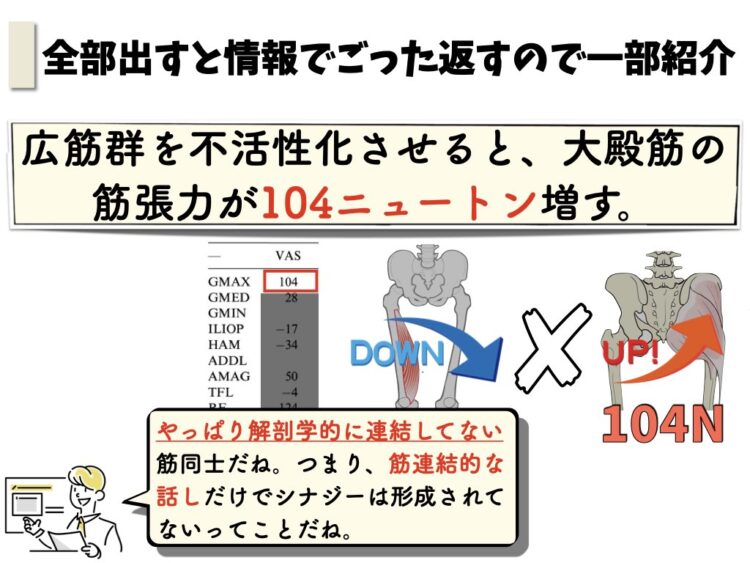

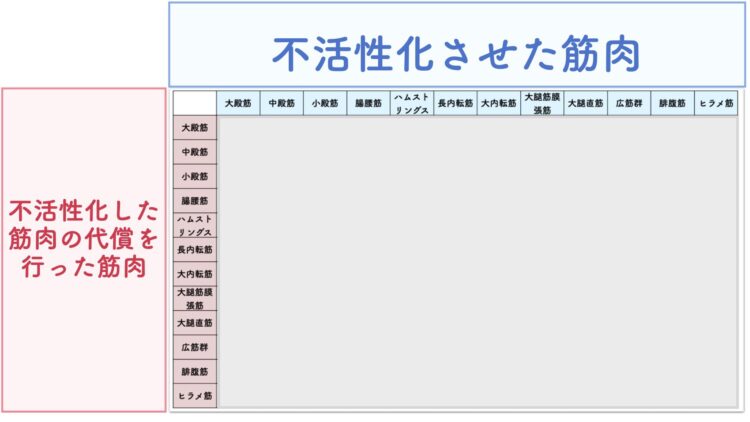

komuraらの研究では、歩行立脚期に一つの筋肉の筋活動を低下させた(不活性化)場合、その他の筋肉にどのような影響が及び、またどのような代償が生じているかを分析しました。

ある筋肉が不活性化したことによって別の筋肉の筋活動が大きくなった場合、その筋肉は不活動筋の代償を行っている可能性が高いと考えられるわけです。

歩行周期中『大殿筋』の筋活動が低下した場合

歩行周期中、大殿筋は主に立脚初期〜立脚中期に最もその筋活動量が大きくなると言われています。

そして、何らかの理由によって大殿筋の筋活動が低下してしまうと、歩行中に下肢の“支持”が困難となり転倒リスクが高くなってしまうことが考えられます。

このように、主に立脚初期〜立脚中期に活動する大殿筋ですが、では意図的にこの大殿筋の筋活動を低下させるとどうなったか?

結果は…

“ハムストリングス” ・”広筋群”・ “中殿筋”がその代償を行うかのように通常よりも筋活動が高くなったのです。

ちなみにですが、この中でも大殿筋と広筋群というのは運動学的なつながり(筋連結)は持っていません。

筋肉そのものがつながっているのであれば、そのつながりのある筋肉が弱くなった筋肉の代わりに強く働くイメージは湧きやすいですが、筋肉そのものにつながりがない場合、ここから考えられる解釈としては大殿筋と広筋群が『シナジー関係』になっているということです。

つまり、機能的に連結しているということですね。

よって、これは逆のパターンでも同じことがいえ、仮に広筋群の筋活動が低下した場合には大殿筋がそれを代償するといったことも事実として分かっています。

運動学的に繋がりがない筋肉が歩行中同期して活動している=シナジーパターン

大殿筋と広筋群の機能的な役割

シナジー関係にあるということは、そこには大殿筋と広筋群、この2つの筋肉が歩行立脚期の中で何らか協力して働いている可能性が高いと考えられます。

「それは一体なんなのか?」を考えていくと一つ言えることとして、大殿筋と広筋群は歩行中における股関節と膝関節の抗重力伸展活動を促す役割を持っていることです。(股関節の伸展+膝関節の伸展)

つまり、歩行周期中最も重力に対して抗する立脚初期~中期にかけて、この両者の機能的なつながり(シナジーパターン)はとても重要になるわけです。

だからこそ、一方の機能が低下してしまうともう一方の活動が著しく高くなってしまうんですね。

歩行周期中『腸腰筋』の筋活動が低下した場合

歩行周期における『腸腰筋』は、主に立脚後期〜遊脚初期で強く活動が生じると考えられています。

よって、腸腰筋の筋活動が低下すると下肢の振り出しが困難となり歩幅が狭くなったり、脳卒中後遺症患者様であれば『ぶん回し様』の歩容になってしまう場合があります。

では、この腸腰筋を意図的に筋活動を低下させたらどうなったか…

結果、代償を行った筋は“腓腹筋”・”大腿直筋”・”小殿筋”ということが明らかになりました。

ここで特筆すべきは『腓腹筋』です。

なぜならば、先ほどお話しした大殿筋と広筋群の関係と同じように、腸腰筋と腓腹筋は解剖学的に見れば遠い位置関係にあり、なおかつ同じ作用のある筋肉でもないからです。

しかし、こと『歩行』という行為の中ではシナジーパターンを形成して協働作用することが分かりました。

腸腰筋と腓腹筋の機能的な役割

腸腰筋と腓腹筋は歩行周期中においてどのような協働作用が行われるのでしょうか?

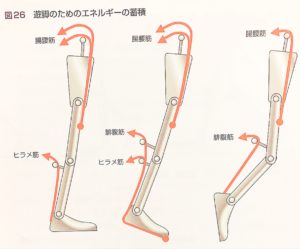

これは、腸腰筋が最も活動するフェーズでもある立脚後期〜遊脚初期で協調関係を示します。

運動学的に解説していくと、まず立脚中期以降に股関節は伸展していきますが、その際股関節の前方に付着している腸腰筋はこれにより遠心性収縮を行います。(これによって重心を高い位置に持っていける)

そのため、その際の腸腰筋はバネのように伸張することでパワーを溜めている状態となっています。

これができないと、立脚期に股関節が屈曲し大腿直筋の力に頼って体重を支持しなければなりません。

やがて遊脚期に入ると、今まで伸張されていた腸腰筋は弾性性質を利用してゴムのように一瞬で収縮することによって下肢の振り出しが行われます。

またその時、足関節が底屈し地面を蹴りだすことによって下肢の振り出しをさらに助長するような形となるのです。

で、この時足関節の底屈を担っているのが腓腹筋であり、このことから腸腰筋と腓腹筋は歩行中の下肢の振り出しという側面において機能的につながりが深いわけです。

そのため、一方の筋機能が低下した場合は、もう一方が代償しなければ下肢の振り出しが円滑に行われないわけです。

歩行中における筋活動のつながりまとめ

このように、歩行における筋間の機能的なつながり(シナジーパターン)は存在していて、これらを知っておくことで仮説の引き出しが多くなっていくのではないかと思います。

このシナジーパターンを理解するときのポイントとしては、繰り返しですが筋肉そのものが物理的につながっていないもの同士でも存在するということです。

この点をしっかり抑えておきましょう。

なお、今回は『大殿筋×広筋群』、『腸腰筋×腓腹筋』のみに絞って解説しましたが、これら以外のシナジー関係にある筋肉について『オンラインサロン@はじまりのまち』の方で一覧表にして図解しています。

ご興味ある方は、ぜひはじまりのまちにご参加ください。

参考文献

1)Five basic muscle activation patterns account for muscle activity during human locomotion.Ivanenko YP,2004

2)Evaluation of the influence of muscle deactivation on other muscles and joints during gait motion.komura,2004

3)動作分析臨床活用講座~バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践~石井慎一郎.より引用

コメント

コメント一覧 (3件)

お疲れ様です!

komuraの研究論文を自分も調べたいので

研究論文名を教えて頂けると幸いです。

遅くなってすいません!

下記の論文をご覧になってみてください!

evaluation of the influence of muscle deactivation on other muscles and joints during gait motion.

すいませんありがとうございます!

また機会があったらご連絡します!