ヒトはあまりにも冗長(莫大)な運動の自由度をもっています。そのため、一つの場面設定を設けただけでもそれに対応する運動の選択は何通りも存在します。

例えば、『テーブルの上に置いてあるコップを手に取る』という行為ひとつとってみても、コップに上肢を伸ばしていくときの運動軌道は複数あり、そこに筋活動をも加えると運動の組み合わせは何通りもあります。

このように、運動を行う際には沢山の運動レパートリーを組み合わせる必要があるのですが、そうなると出てくる問題が『運動の自由度問題』というやつです。

要は、「運動の組み合わせが莫大にあるということは、一体どのように運動制御が行われているのだろうか?」と、こういう問題ですね。

認知神経学的な運動制御の考え方では、これらの運動制御は全て「脳」が行っていると考えました。しかし、もしそれが真実であるなら脳はとんでもない量の運動の組み合わせを(筋活動レベルで)記憶しておく必要があるし、瞬間的に同時に実行される運動全てを監視しておく必要があります。

「これでは、流石に脳の請け負う負担があまりにも大きすぎるのではないか?」

と、このような認知神経学的な考え方に疑問を唱えたのがニコライ・アレクサンドロビッチ・ベルンシュタインです。

彼は、この運動の自由度問題に対する解決策として『シナジー』という考え方を示しました。

この記事では…

- 『シナジー』とは一体何か

- シナジーパターンを活かした運動制御の考え方

- 臨床において運動機能回復の新たな視点

これら3点についてを、ご覧頂けるみなさんにご提供できればと思います。ぜひ最後までご覧いただき、明日の臨床の一助となれば嬉しいです。

ただ、本記事を読み進めていただく前に、以下の記事にて本記事の前提となる解説を行っているのでまだこちらを読まれていない方は先に読まれた上で本記事をご覧になることをおすすめします。

筋シナジーパターンと運動制御理論

『シナジー』とは

『シナジー』とは、ある運動課題を達成する際に身体各部位(要素)が連携・協調することによって、運動の自由度を減らすような機能的な構造・単位の事である。

「身体運動研究における”synergy”概念とその射程」 より引用

ベルンシュタインは、「ヒトが運動を行う際には、筋-関節間を一つのまとまりとして結合させ、一回の脳からの指令に対して複数の筋-関節が組織立って動くことで運動の自由度を減少する」という考えを導き出したのです。

分かりやすく理解するために以下では『バイキング形式のお店』を例にシナジーパターンとは何かを解説していきます。

身近なシナジーパターン

バイキング形式のレストランでは基本的にワンプレートの上に様々な食べ物を置きますよね。

例えば、まずは主食として『肉』や『魚』など数多くの品数の中から好きなものをチョイスします。

その後、『スープ』を飲もうと思うのであればさらにそのスープの中でもコーンスープにするのか、コンソメスープにするのか、わかめスープにするのか…これら全て組み合わせは多彩で何通りもあります。

加えて『野菜』や『デザート』も食べるのであればワンプレートに乗る品数のバリエーションは必然的に多くなっていきます。

といった具合に、このようなバイキング形式のお店であれば品数の組み合わせは豊富なんですが、ただこのようにバリエーションが豊富すぎるとそこで出てくる問題が「何を選ぶか…」というところで、おそらく多くの場合ここで『迷い』が出てくると思います。

迷いが出てくると、当然意思決定が遅れ食べるのが遅くなってしまうので、「それじゃ困る」ということで解決したいこととしては、いかにこの豊富すぎる品数のバリエーション(自由度)を減少させられるか?です。

そこで用いる解決策が今回のテーマである「シナジー」です。

いくつも種類がある一品一品も一つの『シナジー』としてまとめれば選択肢の幅は減らすことが出来ますよね?

要はこういうこと!

- Aセット

:ハンバーグ+コンソメスープ+ライス+和風サラダ - Bセット

:唐揚げ+わかめスープ+ライス+シーザーサラダ - Cセット

:パン+フルーツ+ヨーグルト+目玉焼き

このように数ある品数も組み合わせをあらかじめセット(シナジー)としてまとめていれば、品数のバリエーション(自由度)をかなり減少させることができ、迷う時間も減らすことができそうです。

「このような考え(シナジー)が身体運動にも置き換えることができるんじゃないだろうか?」というのが、ベルンシュタインが提唱している理論です。

“理論”と言いましたが、実は既にこのシナジーパターンというのは研究によって実際に証明されており、事項ではそれら研究で示された事実について解説していきます。

歩行のシナジーパターン

『シナジーパターン』の運動制御への応用として、最も身近なものとしては『歩行』が挙げられます。

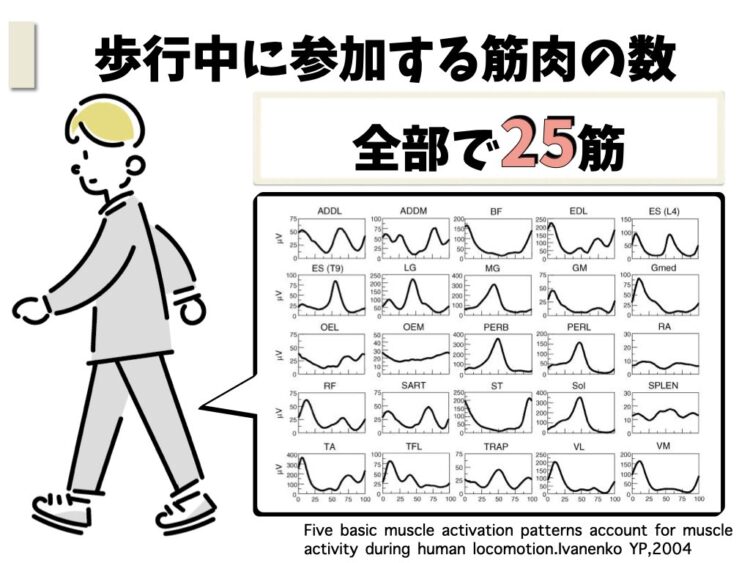

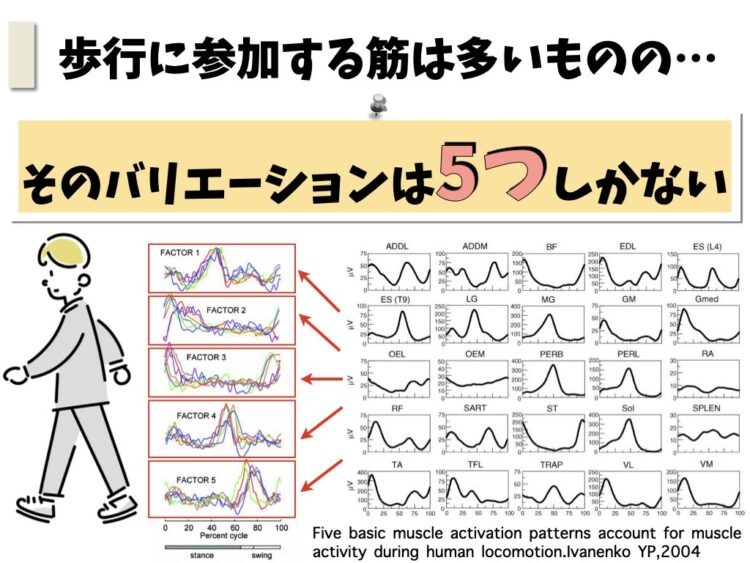

歩行と言えば、数多くの筋活動が参加し構成されていますが、Ivanenkoらの研究をみるととても面白いことが分かっています。

ヒトが歩行中に活動している25筋の筋電図を調べたところ、なんと5つの波形の組み合わせで歩行そのものの筋活動が再現できるというのが明らかになりました。

つまり、参加する筋は沢山ある(25筋)が、組み合わせ自体は5つのパターンしかないということです。

ということは、です。

25筋全てに対して毎回脳が指令を出しているわけではなく、脳がやるべきことは少なくとも5つのパターンの筋活動を再現できれば良いということです。

そうすると、運動の自由度をグッと減らすことができ運動制御が行いやすくなります。これが、ベルンシュタインが提唱した運動の自由度問題を解決するシナジーという概念です。

『シナジーパターン』の構成メカニズム

シナジーパターンが実在することは分かったと。ただ、そうなると次に気になるのが…

セラピスト

セラピストシナジーパターンってどうやって作られんの?

という疑問です。

このシナジーパターンの構成メカニズムには諸説あり「過去の経験から構築した内部モデルである」という考えや「元々ヒトという生物に基本的に備わっている繋がりである」という考えがありますが、実際のところどちらが正解なのかははっきりしていません。

そのため、結論としては「現状のところ分からない」というのが答えになります。(ごめんなさい)

今後明らかになり次第またこちらに追記させていただきますので、その際にはまたご覧いただけると嬉しいです。

筋シナジーパターンまとめ

それでは、今回お伝えした内容のポイントをまとめていきたいと思います。

- ヒトの運動パターンは多彩な組み合わせで成り立っているため、脳が全ての運動制御を行っているとは考えにくい。

- 豊富な運動の自由度を減らすためにベルンシュタインは『シナジー』という理論が提唱した。

- 『シナジーパターン』によって運動の自由度が減少すれば運動制御が行いやすくなる

- 歩行におけるシナジーパターンは既に研究によって証明されている

- 歩行中に活動する筋肉は全部で25筋存在するが、実際には5つの波形パターンがあれば歩行を再現できる。

- シナジーパターンがどのように構成されるか、そのメカニズムは諸説あり「これだ!」というものは現状ない。

運動の自由度問題に関連するおすすめ書籍の紹介

以下は、僕が実際に読んで参考にさせていただいている『運動の自由度問題』に関する書籍です。

この記事を読んで『シナジー』や『運動制御』などに興味が出てきた方はぜひ手に取って見てください。

コメント