以前、振動刺激による運動錯覚がリハビリテーションに応用できるという記事を書きましたが、今回は治療メカニズムを解説していきたいと思います。

キーワードは『ピノキオ錯覚』で、この現象を一つ切り口に進めて参ります。

運動錯覚による身体意識の変化

関節が『動く』から動いたと感じるのか?

筋肉や関節内に散りばめられた筋紡錘や腱紡錘は、身体意識、特に動きに関する感覚の生起に重要な役割を果たしている。

『身体運動学~知覚・認知からのメッセージ~ 著:樋口貴広.森岡周』

関節運動には様々な運動があり、それに伴って関連する筋肉は縮んだり伸ばされたりします。(例えば上腕二頭筋が収縮すると肘は屈曲、伸張されると肘は伸展するとか。)

このように円滑な関節運動を担う役割として存在するのが‟筋紡錘”です。

筋紡錘の役割は、『筋の伸張度合い(長さ)を感知する』ことであり、滑らかな関節運動を可能とするように常に筋肉の監視役を担っています。

私達が目を閉じても関節の位置覚や運動覚が鮮明に分かる理由には、この筋紡錘が筋肉の状態を常に脳に送り続けてくれているからです。

しかし実は、仮に関節運動が生じていなくても筋紡錘が筋の伸張度合いをキャッチすれば、容易に人は『関節が動いた』と身体意識の変化を感じることが出来ます。

その例が以前ご紹介した橈骨遠位端骨折術後患者に対して行った振動刺激です。

上腕二頭筋の振動刺激による運動錯覚

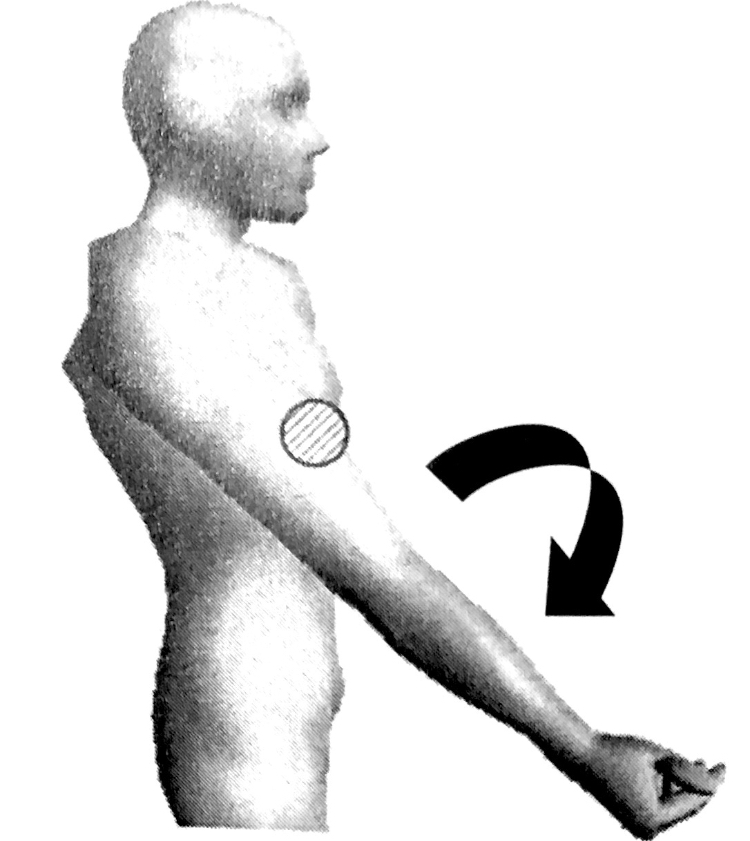

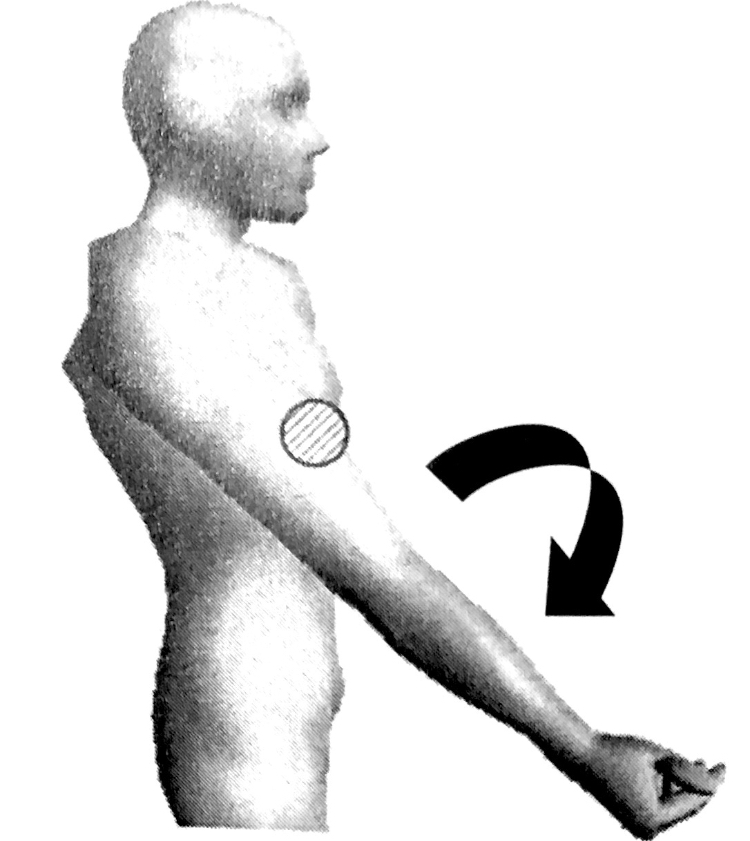

1972年Goodwinらはある実験を行いました。

Goodwin

Goodwin眼を閉じて上腕二頭筋に振動刺激を与えると何が起きるじゃろうか?

え、腕が…震える…ですか?(振動で)

と、おもいますよね?普通。

ところが実際に上腕二頭筋に対して振動刺激を行うと何が起きたか。というと、‟肘関節が屈曲”しました。

これは、“緊張性振動反射(TVR)”と言われる現象で、振動刺激に対して筋紡錘は敏感に反応するためこのような現象が生じます。

では、次じゃ。眼を閉じた状態で上腕二頭筋に振動刺激を与えると何が起きるじゃろうか?ただし、今回は手首の上に本を置いておるという条件じゃ。

えーっと。そうですね。さっきと同じように上腕二頭筋は収縮するはずなので、その結果肘が曲がって本も一緒に持ち上がる。ですか?

うむ、では答えをみてみようかの。

答えは、このように肘が伸展するような錯覚が生じるんじゃ。

上図では肘が伸びていますが、これはあくまでも被験者本人の感覚的な部分を表しています。

これ、実際に肘関節は動いていないのです。それは、本の重さによって肘の屈曲が妨げられているからです。

動いていませんが本人の意識経験では肘が伸展したような運動錯覚が生じるのです。

なぜでしょうか?

- 上腕二頭筋が本来収縮しなければならないにも関わらず、固定されていることで振動刺激自体が筋に対する伸張刺激に変換される。

- すると『上腕二頭筋が伸張されている』と筋紡錘がその情報をIa求心性ニューロンを通して脳に送る。

- 結果、実際の肘関節は動いていないにも関わらず『上腕二頭筋が伸張されているということは=肘が伸びている』と、身体意識としては肘が伸びているといった運動錯覚が生じる。

ピノキオ錯覚とは

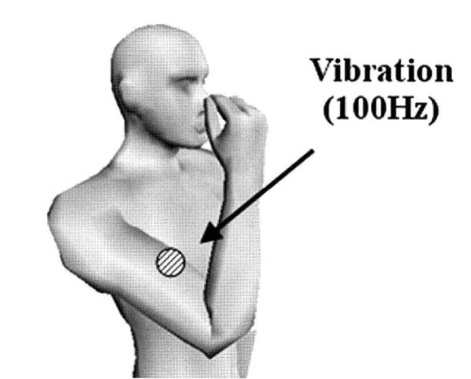

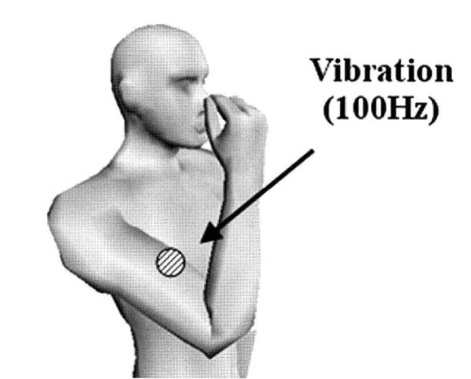

先ほど行った運動錯覚の実験。Lacknerはこの実験を、少しアレンジして次のようなことを行いました。

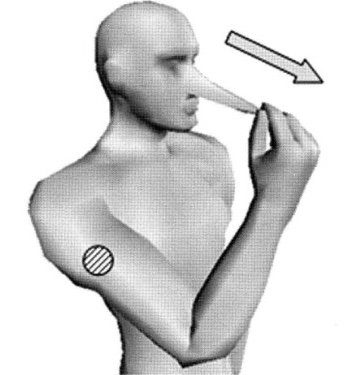

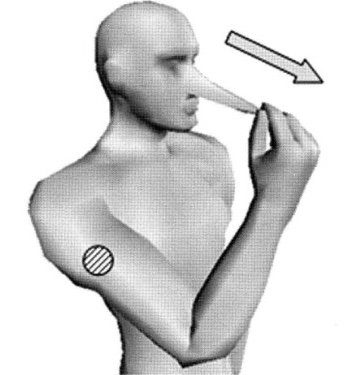

振動刺激を行う方の手で鼻をつまむと一体どうなると思いますか?

肘の屈曲は鼻をつまんでいるので出来ないから、さっきと同じで肘が伸びるような錯覚が起きると思います!

ふふふ…正解はこのようになりました。

つまんだ鼻が伸びるような運動錯覚が生じるのです。

これが『ピノキオ錯覚』という現象です。

ただ、セラピストの方がいうように「鼻をつまむことで肘関節が屈曲することは出来なくなるため、先ほどの実験と同じように、肘が伸展するような運動錯覚が起きるのでは?」と思うのですが、この実験の参加者全員は「鼻をつまんでいることはわかっている」ので、腕が動かないことは直感的に理解できています。

つまり、肘が伸展しているなんて思わないのです。

また、実験参加者は全員健常者であり、自分の鼻が物理的に伸びないことは分かっているにも関わらず、でも鼻が伸びたという運動錯覚が生じた。

なぜ、このような錯覚が生じるのでしょうか。

一つ一つそのメカニズムを順を追って説明していきます。

- 上腕二頭筋の振動刺激により肘は屈曲する。(これは緊張性振動反射によるもの)

- しかし、振動刺激を行う腕は指先で鼻をつまんでいるから実際には屈曲できない。

- となれば最初の実験のように『肘が伸びた』という運動錯覚が生じるはず。

- ところが、鼻をつまんでいるため指先の体性感覚情報から指先が鼻から動いていないことは分かる。(つまり肘は伸展していない)

- また、頚部の体性感覚情報などから頭部全体が動いていないことも分かる。(もし肘が伸展したのなら頭部は前方に引っ張られる)

こういった感覚が同時に起きた時、人の脳はどうするかというと矛盾が生じないように解釈します。

つまり、『鼻をつまんだ状態であるにも関わらず肘が伸展していくということは、鼻が物理的に伸びたに違いない』と解釈しその結果、『鼻が伸びる』という運動錯覚が生じることになるのです。

ピノキオ錯覚の現象は、脳が感覚入力情報に対して論理的、総合的な解釈を加えた産物として身体意識を生起させていることを分かりやすい形で示している。

『知覚・認知と運動支援~リハビリテーションへの応用を目指して~ 樋口貴広』

これが人の脳を騙す運動錯覚の正体です。

橈骨遠位端骨折後の運動錯覚メカニズム

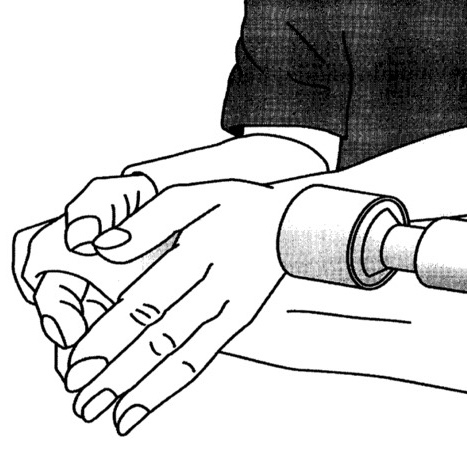

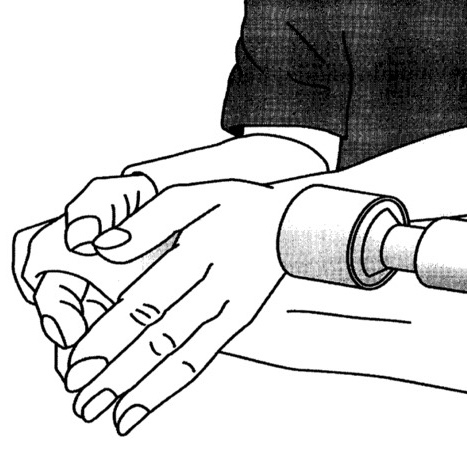

ではこれらピノキオ錯覚も踏まえて、前回の記事に書きました『橈骨遠位端骨折術後患者に対して行った振動刺激』の運動錯覚メカニズムについておさらいしていきます。

橈骨遠位端骨折後における振動刺激の錯覚メカニズム

- 総指伸筋に振動刺激を与えると総指伸筋が伸張され、その伸張刺激により掌屈する錯覚が生じる。

- しかし両手を合わせているため掌屈すると罹患側の手掌とぶつかってしまう。

- 非罹患側が掌屈するということは罹患側は背屈しなければ成立しないので、何もされていない罹患側に背屈という運動錯覚が生じる。

以上が、振動刺激を利用した運動錯覚のメカニズムになります。

近年は、こうした脳科学や神経科学を応用したリハビリテーション戦略が用いられることが増えてきているので、これを機にこうした視点も取り入れていくと、臨床の幅が広がるのではないかと思います。

コメント