リハビリテーションの現場で働いていると、よく『スタビリティ』や『モビリティ』といったワードが飛び交います。

これらのワードは、体幹について考えるときによく用いられがちです。

そこで今回は、この体幹の『スタビリティ』や『モビリティ』ということについて詳しく解説していきたいと思います。

体幹のstabilityとmobilityを分かりやすく解説

stabilityとmobilityの定義を確認しよう

セラピスト

セラピスト先生、質問してもいいですかー?

お、今日はどうしたんじゃ?

よく、先輩方から『stability』とか『mobility』っていう言葉を聞くことがあるんですが、いまいちその言葉の意味が分からないんですよね…

ほうほう…それは例えばどんなシチュエーションを想定した話しなのかな?

んー。よく聞くのは『体幹のstabilityが出来てない』というやつですけど、そもそも『stability』って何なのかというのと、『体幹のstability』という言葉だけを切り取って考えちゃうと、治療がコアトレーニングしか思いつかないんですよね…

なるほど…確かによく飛び交う言葉の一つじゃの。恐らくじゃが、『体幹のstabilityの低下』といった言葉は、‟中枢部である体幹が安定しないと、末梢部の四肢運動が円滑に行えない”という概念からきているものだとは思うんじゃが…

一方で、実は体幹というくくりの中にも『stability』と『mobility』が必要であるという考えが実は存在するんじゃ。

え!そうなんですか?

よし、ならいい機会じゃから今日はそのあたりを解説してみようかの。

体幹『stability』、四肢『mobility』という二極化で考えない

いわゆる、『体幹がスタビライズするからこそ、末梢にある四肢が自由に運動できる』というのは、ものすごく簡単に考えた場合じゃ。

はい。よく聞きます。

ただ、それで考えた場合陥りやすいのが、体幹のstabilityを求めることに意識が向きすぎて『固定』させてしまうことじゃ。この例として、『体幹トレーニング』を少し考えてみてほしい。『体幹トレーニング』と聞いた時、君が最初に思い浮かぶ運動って何かな?

えー。『プランク』ですかね…

そう。多くの人が体幹トレー二ングといったら、『プランク』を代表とするような、いわゆる『固定』を行わせるイメージが強いんじゃ。しかし、実は最初に言ったように、体幹の中にも『stability』が必要な部分と『mobility』が必要な部分が存在していて、体幹を一色単に「stabilityしが重要だ」とだけで考えると、体幹の中でも本当はmobilityが必要な部分があるが、それを見落としてしまう可能性があるんじゃ。

あー。なるほど…確かに『体幹のstability低下』という風に聞くと、まずは体幹の筋力トレーニングをして云々という方向にしか考えれていないような気がします。

そうじゃろ。では具体的な話しを過去の論文を参考にしながら、解説していこうかの。

『ニュートラルゾーン』という考え方

2003年に書かれたPanjabiの論文を見ると脊椎の不安定性と腰痛について、ある仮説を提唱しています。

それが『ニュートラルゾーン』という考え方です。

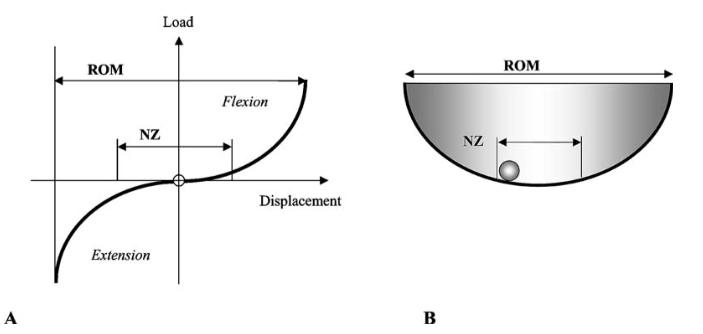

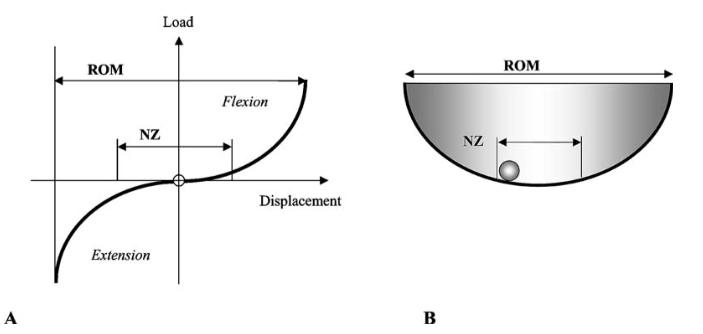

ヒトの関節運動には『ニュートラルゾーン』というものが存在しています。

これは何かと言うと、関節運動を行う際に組織に負荷がかからない運動範囲の事を表しています。

このニュートラルゾーンの中で動くことが出来れば問題ないのですが、荷重(Load)が上がっていくと、徐々にニュートラルゾーンを超えて、関節や組織に変位(Displacement)が生じてくるのです。

これを『荷重-変位曲線』といいます。

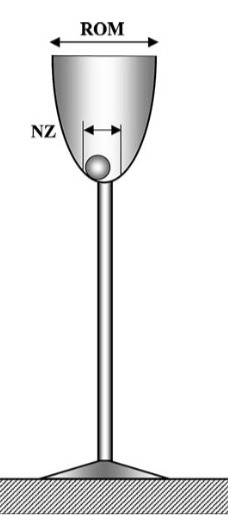

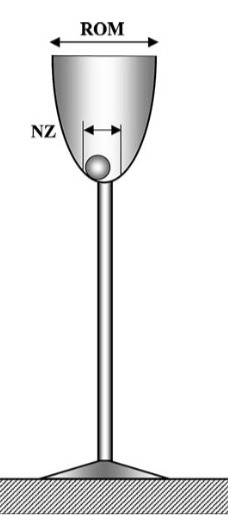

この荷重-変位曲線を分かりやすく説明しているのがBの図です。

ボウルの中に入ったボールが転がる際、NZ(ニュートラルゾーン)と書かれた範囲であればボールは円滑に動くことが出来ますが、そのNZを超えて動くとなるとボウルの勾配が強くなり、より大きな力を使わなければボールは転がりません。

つまり、この『NZを超えた負荷が繰り返し組織に加わることで、過負荷が生じた組織に障害が生じ腰痛が発生する可能性がある』という風にPanjabiは考えているようです。

なるほど…では一体どうすれば関節の運動範囲を、負荷のかからないニュートラルゾーンに留めることができるんでしょうか?

『Functional movement screening(FMS)』

そうじゃな。それについて思考のヒントになるのが『Functional movement system(FMS)』という考え方じゃ。

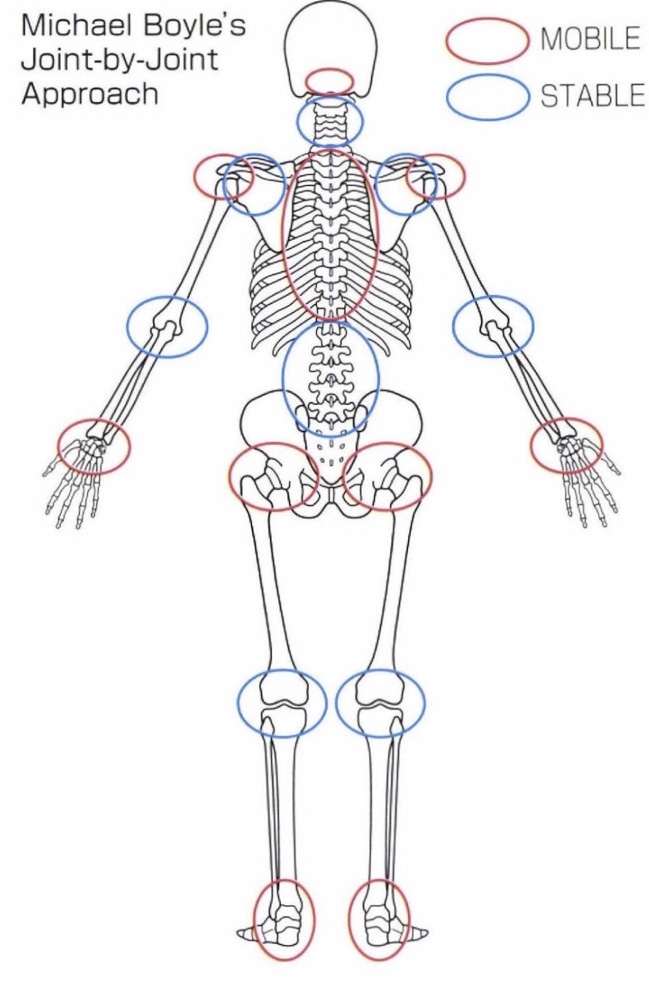

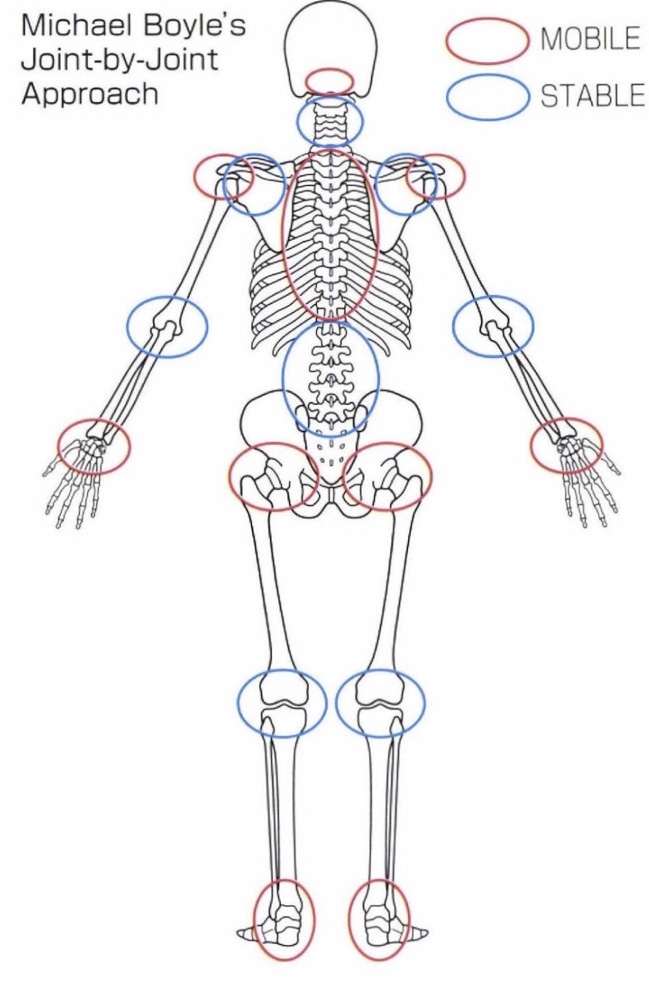

これはGray Cookという理学療法士が提唱した概念で、『joint by joint theory(JBJT)』とも言われています。

はじめて聞きました。これはどういった考えなのでしょうか?

うむ。FMAの考えを表したのが下の図じゃ。今回取り上げたテーマはこの図で解決されると思う。

動作中の全身の関節には安定性が必要な関節(stability関節)と可動性が必要な関節(mobility関節)に分けられ、stability関節とmobility関節は全身的に交互に配置される。(佐藤ら.2016)

みてもらうと分かるように、体幹の中でも『stability』を必要とする部位と『mobility』を必要としている部位があるんじゃ。

体幹における『stability』が必要な部位と『mobility』が必要な部位

以下、主にstabilityとmobilityの特性を持つ関節を一覧でまとめます。

- 頚椎:stability

- 胸椎:mobility

- 腰椎-骨盤帯:stability

- 股関節:mobility

おーー。確かに…体幹の中でも動かないといけない部分と、安定性が必要な部分に分かれていますね。

そうじゃ。ニュートラルゾーンを超えた運動、つまり過可動性や逆に運動範囲が極端に小さくなる可動性低下というのは、これらの破綻によって引きおこる可能性が示唆されておる。

例えば、以前話した股関節と腰椎の関係性においてもこれで説明がつくと思う。

股関節は本来mobilityを有していないといけない関節ですが、股関節伸展制限といった現象が生じ、mobilityとしての役割が果たせなくなると、本来stabilityとしての役割をもつ『腰椎』が可動性を代償してしまうので、本来ある腰椎のニュートラルゾーンを大きく超えて可動性が求められるので、組織に障害が生じ腰痛に発展する。(可能性の一つ)

このように考えていくと、視点の幅が広がる一つの武器になってくれるじゃろう。例えば、腰椎が過可動性になっているという一つの現象を見ても、局所のみしか見れないと腹筋を鍛えて固め『安定性』を向上させようと考えがちになる。

しかし、上は胸椎や胸郭、下は股関節がmobility関節として機能しているかどうかを見ていくことで、『腰椎の過可動性』という現象一つとっても仮説を増やすことができ、仮説が増えるということはアプローチ方法のバリエーションも増えることになる。

そうですね…確かに今まで『体幹』に対してのアプローチってなんか筋力訓練一択しかもっていなかったかもしれません。でもそれは、‟そもそも体幹は安定していないとだめだ”という考えしか知らなかった。というのが自分自身あったような気がします。

このような視点を知ると、「体幹でもmobilityが必要な部分があるので、そこも評価-治療していける」と少し考えの幅が広がったような気がします!

うむ。あくまで仮説を立てる上での一つの考えとして知っていても良いかもしれんな。

理論が独り歩きした推論の飛躍には注意が必要

先程も少し触れましたが、例えば「腰痛があるんだけど原因は胸郭や胸椎だ」というように、局所(患部)とは離れた部位を原因として考えるような場合に、仮説の一要素としてFMAの知識を持っておくのはアリだと思います。

なぜならば、腰痛の原因として少し離れた部位である胸椎や胸郭に原因があると推論した時に、大前提に考えないといけないのは…

『なぜ腰痛なのに胸椎や胸郭が問題だと思ったのか』

という部分だからです。

FMAはそれを裏付けるための根拠の一つとして有効だと思います。

『局所と違う部位に目をつけて、局所以外を触ったら局所の痛みが取れました』

極稀にこれを「ゴッドハンドになったぜ…」とかっこいいと感じがいしている方をそこそこ見かけることが多いです。

もちろん結果も大事なのですが、それ以上に大切なことは腰痛の原因として胸椎や胸郭など、局所とは違う部位に目を付けた時は、きちんとそこに至るまでのプロセスを大事にしてほしいなと個人的には思っております。

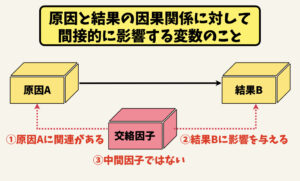

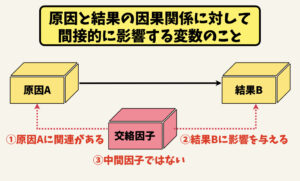

要は、この『?』の中に入る部分をきちんと考える必要があり、そのためにまずは自分なりで構わないのできちんとロジック(推論)を持つことが大切だと思うのです。

この『?』をぶっ飛ばして結論に至ること(この例で行くなら腰痛の原因は胸椎-胸郭である)を一般的に『推論が飛躍している』といったりします。

しかし、例に挙げた腰痛の原因が胸椎や胸郭にある場合、今回の『stability関節』と『mobility関節』の考えを、仮説構成の一要素(これが全てじゃない!あくまで一要素)にできれば推論に飛躍が生まれにくくする知識の引き出しとして使えるのではないかと思います。

広い視点で、沢山仮説を立てていきましょう!

コメント