さて、いきなりですが近年『運動イメージ』という方法が運動機能の向上に一役買ってくれているという事実が様々な研究により明らかになっているのをご存知でしょうか?

『運動イメージ』の最大の利点、それは脳活動にあります。

具体的には、「運動イメージを行うと実際に運動を行なった時と同等の脳活動が生まれる」ということが明らかになっており、この点がリハビリテーションに応用する上で大きなメリットになるのです。

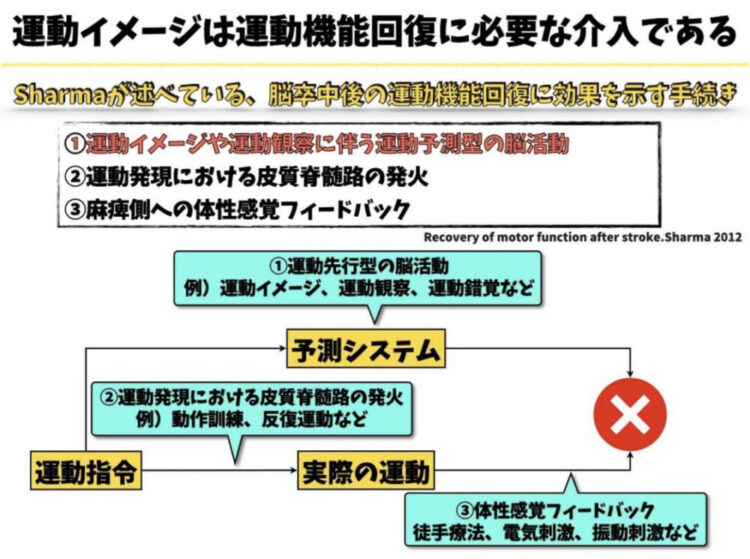

実際に、運動機能回復を図っていく上で大切なこととしてSharmaらの研究によって明らかにされたのは以下3つの手続きであると言われています。

- 運動先行型の脳活動

- 運動実行による皮質脊髄路の発火

- 感覚フィードバック

ここに含まれる、『運動先行型の脳活動』というのがまさに『運動イメージ』などを指しており、このような知見からも今後のリハビリテーション戦略を考える上で運動イメージというのは必須のツールになる可能性が高いです。

ただ一方で、とはいえ運動イメージを用いる場合にも注意する点というのは当然あります。

それが『運動イメージのやり方』です。

そこで今回の記事では…

- 運動イメージのやり方には方法が2種類存在すること

- 2種類のうち一つは運動と実際の脳活動が生じにくいこと

- リハビリテーション場面で行うべき運動イメージのやり方

という、この3つの論点に対して詳しく解説していこうと思います。

現在、運動イメージを用いたリハビリテーションに興味がある方、これから運動イメージを使ったリハビリテーションを展開していこうと考えている方にとって非常に大切な内容となりますので、ぜひ最後までご覧ください。

2種類の運動イメージにおける脳活動の違い

運動イメージには2種類存在する

筋感覚イメージと視覚的イメージ

まず最初に押さえておきたいのがこの事実です。

実は、運動イメージには2種類そのやり方が存在していて、ここを理解することがこの記事のキモといっても過言ではありません。

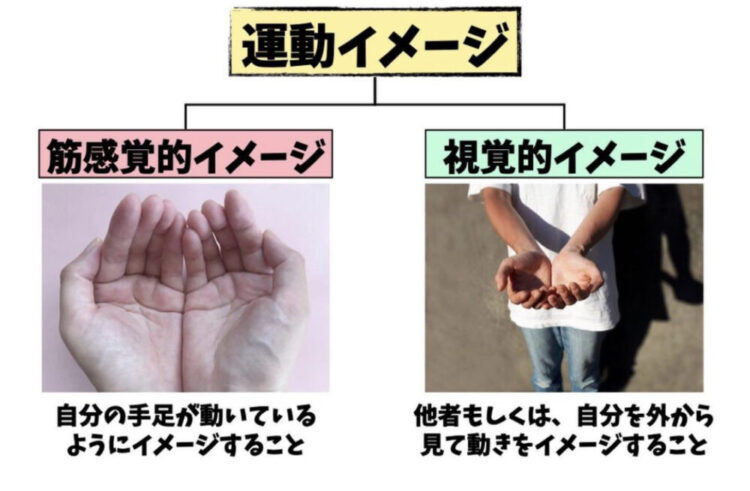

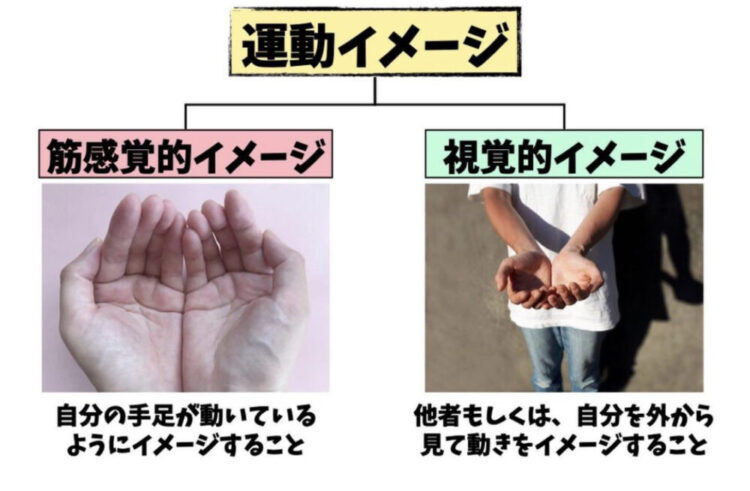

「2種類には何があるのか」というと、それは『筋感覚イメージ』と『視覚的イメージ』です。

余談ですが、筋感覚イメージは別名『一人称イメージ』と呼ばれ、視覚的イメージは『三人称イメージ』と呼ばれることもあるので論文等を読む際に「一人称?三人称??」とパニックにならないように気をつけてください。

※『筋感覚イメージ』がそもそもどんなもので、『視覚的イメージ』がどんなものなのかという部分がイマイチわからない方はこちらの記事にそれらについての詳細を書いているのでご覧ください。

- 運動イメージには『筋感覚イメージ』と『視覚的イメージ』がある。

- 筋感覚イメージは『一人称イメージ』、視覚的イメージは『三人称イメージ』と呼ばれることもある。

筋感覚イメージは運動と同等の脳活動を生じさせる

記事冒頭で…

「運動イメージを行うと実際に運動を行なった時と同等の脳活動が生まれる」

というふうにお話ししましたが、これには条件があるというのがこれからお話しする内容です。

まず、結論から言うと…

実際の運動を行った時と同等の脳活動が生じるのは『筋感覚イメージ』を行った時に限ります。

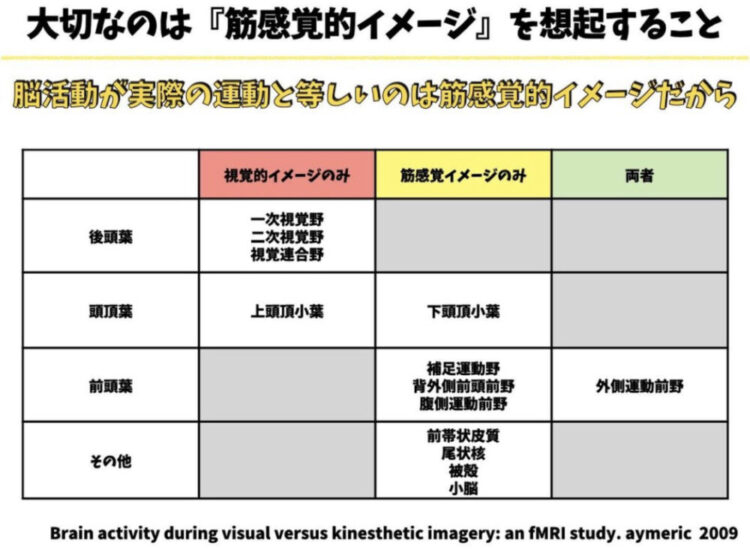

これについては、2009年に行われたGuillotらの研究によって明らかになったもので、彼らは『筋感覚イメージ』と『視覚的イメージ』を行っている時の脳活動の違いをfMRIという装置を使って発見したのです。

これによると、筋感覚イメージを行っている時は主に『頭頂葉』や『前頭葉』を中心とした領域に脳活動が生じるのに対し、視覚的イメージを行っている時には『後頭葉』の大部分で脳活動が生じていることが分かりました。

実際の運動を行っている時に活動しやすい脳領域というのは頭頂葉や前頭葉を中心とした『運動関連領域』と言われる領域であることから、「実際の運動と脳活動が等価である」というのが成立する運動イメージは『筋感覚イメージ』であることが明らかになりました。

こららの結果を以下の図にまとめたのでご覧ください。

2種類の運動イメージで脳活動が異なるのはなぜか?

なぜ、『筋感覚イメージ』と『視覚的イメージ』で異なる脳活動になるのでしょうか?

その理由は、運動イメージを想起するときのイメージする映像がポイントになります。

筋感覚的な運動イメージというのは、基本的に自分自身がまるで運動を行っているかのような視点で運動イメージを行うやり方ですが、一方の視覚的イメージですが、これは他者が運動を行っている様を第三者的な目線でイメージすることになります。

そうすると、筋感覚イメージでは自分自身が運動を行っているようなイメージのやり方であるため、活動する脳領域も運動に関連する脳領域が活動しやすくなります。

一方の視覚的イメージではどうなるかというと、これは他者の動きを頭の中で映像化することになるため、『運動を行っているイメージ』というよりどちらかといえば、他者の運動を“見ている”要素が強いことから、後頭葉を中心とした脳領域が活動しやすくなるようです。

これが、筋感覚イメージと視覚的イメージという2種類の運動イメージによって脳活動が変化する理由です。

運動イメージのリハビリテーション応用の考え方

さて、以上の内容を踏まえた上でリハビリテーション場面にて運動イメージを活用するときに留意しておきたいこと。

それは、対象者(患者様)に対して運動イメージを求めたときに“どのようなイメージの仕方をしているか?”ということです。

もし仮にセラピストであるあなたが…

セラピスト

セラピスト(脳卒中後麻痺などの影響で)手を動かすことはできないけれど、せめて脳の中では実際の運動と同じような脳活動を起こすことで運動機能回復の促進を図ろう!

と考えた場合に、対象者が視覚的イメージを脳内で想起していると、このセラピストの目的は成就されない可能性があります。

よって、運動イメージをリハビリテーション場面で活かす際には、ただ「イメージしてください」という指示で終わるのではなく、「筋感覚的な運動イメージを行えているか?」もっと噛み砕いていうならば…

「まるで自分自身の体が動いているかのうように、リアルな運動をイメージできているか?」というようなイメージを対象者が行えているかの確認は必要かもしれません。

まとめ

それでは、最後に本記事の要点をまとめます。

- 筋感覚イメージでは主に『頭頂葉』や『前頭葉』のような運動関連領域に脳活動が生じる

- 視覚的イメージでは主に『後頭葉』を中心とした領域に脳活動が生じる

- 実際に運動を行っている時の脳活動と等価であるのは『筋感覚イメージ』を行っている時である

- 運動イメージをリハビリテーション場面で応用する場合は対象者が「どのようなイメージを行っているか」を注意深く観察する必要がある

以上が本日お伝えした内容になります。

今後、運動イメージに関して新たな知見が出た際には都度追記していきますのでまたご覧いただけると嬉しいです。

参考文献一覧

・Recovery of motor function after stroke.sharma,2012

・Brain activity during visual versus kinesthetic imagery: an fMRI study. Guillot,2009

コメント