2018年– date –

-

患者様とどのように関われば良いでしょうか?

私達セラピストは患者様に対して、治療を行う場合もあれば、訓練をする場合もあれば、運動指導をする場合もあります。 ですので、立場的にはなんとなくの空気感としてセラピストが「先生」、患者様が「生徒」という構図が出来上がります。 これは、決して... -

運動イメージとは?また、どうやってリハビリに応用する?

近年、『運動イメージ』がリハビリテーションの中で活用されてきていることをご存知でしょうか? 従来のリハビリテーションの方法といえば、徒手による介入や装具による介入、電気などの物理療法機器などを用いた介入が有名ですが、最近はこれら方法の中に... -

TEFCASの法則から成功を掴む

こんにちわ!きんたろーブログ(@kintaroblog)です!(^^)! 僕は人はだれでも成功することが出来ると信じているタイプの人間です。 しかし、何か成功する際には莫大な数の失敗という経験も、また伴うこともあるだろうと思っています。 ... -

『破局的思考』の評価~pain catastrophizing Scale(PCS)~

近年、リハビリテーション業界(特に慢性疼痛界隈)の中で『破局的思考』という言葉がホットワードになってきています。 というのも、この『破局的思考』が痛みを拗らせてしまう大きな要因になっているというのが、近年多くの研究で明らかになってきている... -

正しい努力のしかた~緊急度と重要度を区別しよう~

日本人というのは世界から見ても特徴的な勤勉家といわれています。 朝早くから働き、勤務後は時間外でカルテを書いたり、添書を書いたり、勉強会の準備をしたりと、深夜まで一生懸命働きづけの毎日を送っている人も多いのではないでしょうか。 しかしこの... -

『運動主体感』とリハビリテーション戦略

皆さんは『運動主体感』という言葉を聞いたことがありますか? 実は近年この『運動主体感』がリハビリテーションを進めて行く上でとても重要なキーワードとなってきています。 そこで、この記事では… この記事でわかること そもそも運動主体感とはなんなの... -

臨床推論のプロセスと反証可能性について分かりやすく解説

『臨床推論』は、理学療法士や作業療法士をはじめ、柔道整復師や鍼灸師といった日々『医療』や『施術』の現場に携わっている皆さんであれば、必ず行っている営みの一つであると思います。 しかし、実際この臨床推論を進めていくにあたっては、典型的な落と... -

【痛みの理学療法】認知的側面から考える「痛み」のリハビリテーション

前回は、痛みの情動的側面に対するリハビリテーションと題し、慢性疼痛における一部のメカニズムから介入方法までをお伝えしていきました。 今回は、痛みの3つの側面の最後の一つである『認知的側面』について、その神経メカニズムと介入方法などについて... -

【痛みの理学療法】情動的側面からみる「痛み」のリハビリテーション

前々回より『痛みのメカニズム』と題し、痛みの種類や性質そして慢性疼痛に至るまでのメカニズムを中心に解説していきました。 ちょっとおさらい 痛みの3つの側面とは 感覚的側面 情動的側面 認知的側面 痛みにはこのような3つの側面がありました。 中でも... -

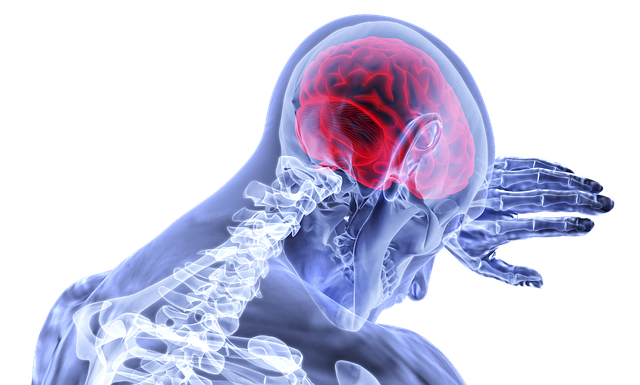

痛みのメカニズム②~学習性の不使用とneglect like syndrome~

前回、疼痛について『急性疼痛』と『慢性疼痛』という大きく2つの側面から違いを解説し、また痛みには『感覚的』・『情動的』・『認知的側面』という3つの側面があるということにも触れていきました。 今回は、その中でも特に難渋する『慢性疼痛』の神経...