リハビリテーション– category –

-

運動制御の仕組み~ベルンシュタインによる動作構築の概念~

運動制御の仕組み~ベルンシュタインによる動作構築の概念~ 以前、運動の自由度問題と題しながら人に存在する冗長な運動のバリエーションの制御の仕方を解説していきました。 今回はより具体的に、運動制御の観点から生態心理学的アプローチの一端に触れ... -

足元を見ながら歩く片麻痺患者さん

足元を見ながら歩く片麻痺患者さん 片麻痺患者さんの歩行をみて特徴的な歩行の一つに 「常に足元を見て歩いている」 というものが挙げられます。 また、それは特に歩行を行う通路に障害物や人がいない環境にも関わらず、視線は常に足元にある。 そういった... -

筋シナジーパターンと運動制御理論

ヒトはあまりにも冗長(莫大)な運動の自由度をもっています。そのため、一つの場面設定を設けただけでもそれに対応する運動の選択は何通りも存在します。 例えば、『テーブルの上に置いてあるコップを手に取る』という行為ひとつとってみても、コップに上... -

運動制御理論とリハビリテーション

今回は『運動制御とリハビリテーション』というテーマで、私たち人が四肢を円滑に動かせるその仕組みについて解説していきたいと思います。 この記事を読めば… ヒトの運動制御がどのように行われているかを学べる認知神経学的と生態心理学的な運動制御の考... -

【シナジーパターン】歩行中の筋活動のつながりを分かりやすく解説

ヒトの歩行は神経系の関与はもちろん、関節やそこに付着している筋肉が絶妙なタイミングで活動することによって実現できているわけですが、この歩行中に参加する筋肉の数というのは約25筋ほどであると言われています。(Ivanenko,2004) このように、数多... -

運動イメージとは?また、どうやってリハビリに応用する?

近年、『運動イメージ』がリハビリテーションの中で活用されてきていることをご存知でしょうか? 従来のリハビリテーションの方法といえば、徒手による介入や装具による介入、電気などの物理療法機器などを用いた介入が有名ですが、最近はこれら方法の中に... -

『破局的思考』の評価~pain catastrophizing Scale(PCS)~

近年、リハビリテーション業界(特に慢性疼痛界隈)の中で『破局的思考』という言葉がホットワードになってきています。 というのも、この『破局的思考』が痛みを拗らせてしまう大きな要因になっているというのが、近年多くの研究で明らかになってきている... -

『運動主体感』とリハビリテーション戦略

皆さんは『運動主体感』という言葉を聞いたことがありますか? 実は近年この『運動主体感』がリハビリテーションを進めて行く上でとても重要なキーワードとなってきています。 そこで、この記事では… この記事でわかること そもそも運動主体感とはなんなの... -

臨床推論のプロセスと反証可能性について分かりやすく解説

『臨床推論』は、理学療法士や作業療法士をはじめ、柔道整復師や鍼灸師といった日々『医療』や『施術』の現場に携わっている皆さんであれば、必ず行っている営みの一つであると思います。 しかし、実際この臨床推論を進めていくにあたっては、典型的な落と... -

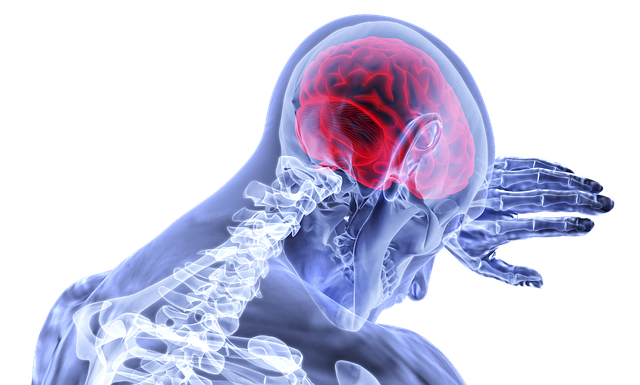

【痛みの理学療法】認知的側面から考える「痛み」のリハビリテーション

前回は、痛みの情動的側面に対するリハビリテーションと題し、慢性疼痛における一部のメカニズムから介入方法までをお伝えしていきました。 今回は、痛みの3つの側面の最後の一つである『認知的側面』について、その神経メカニズムと介入方法などについて...